デヴィッド・フィンチャー(David Fincher)監督、2014年の「ゴーン・ガール」以来6年振りの新作です。このブログでは2010年の「ソーシャル・ネットワーク」、2011年の「ドラゴン・タトゥーの女」も取り上げていますが、それらとは大きく毛色が異なる、かなりマニアックな作品になっています。

デヴィッド・フィンチャー(David Fincher)監督、2014年の「ゴーン・ガール」以来6年振りの新作です。このブログでは2010年の「ソーシャル・ネットワーク」、2011年の「ドラゴン・タトゥーの女」も取り上げていますが、それらとは大きく毛色が異なる、かなりマニアックな作品になっています。

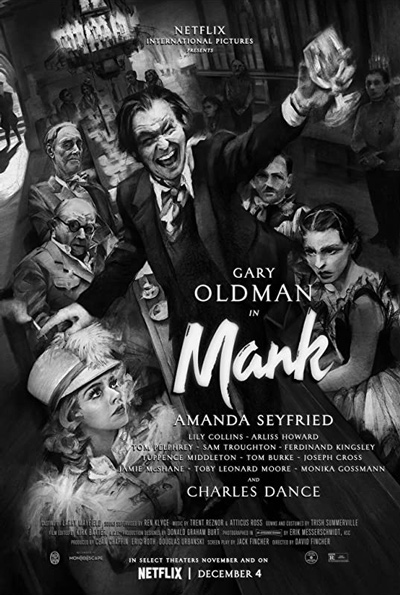

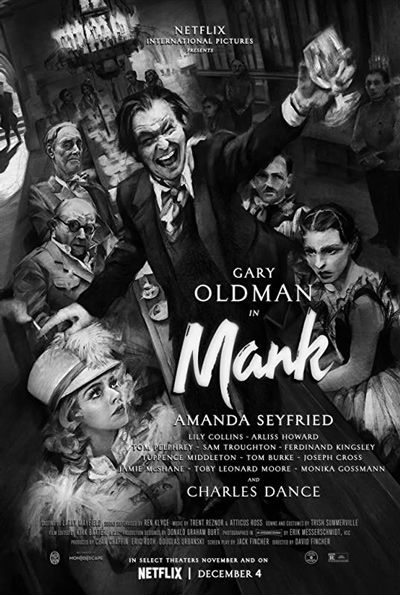

ですから、主演がゲイリー・オールドマン(Gary Oldman)でヒロインがアマンダ・セイフライド(Amanda Seyfried)、リリー・コリンズ(Lily Collins)やタペンス・ミドルトン(Tuppence Middleton)が出るデヴィッド・フィンチャー作品だと思って観に行くと、頭をひねってしまうかも知れません。

テーマはオーソン・ウェルズ(Orson Welles)が脚本・監督・主演を務めた「市民ケーン」制作の裏話で、ウェルズと共に脚本家としてクレジットされたハーマン・J・マンキーウィッツ(Herman J. Mankiewicz)を中心に繰り広げられます。映画の公開が1941年ですから、1930年代のハリウッド映画界と、映画の題材にされた新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハースト周辺のメディア界の面々が主な登場人物なのですが、日本人には馴染みの薄い人たちばかりなのがつらいところ。

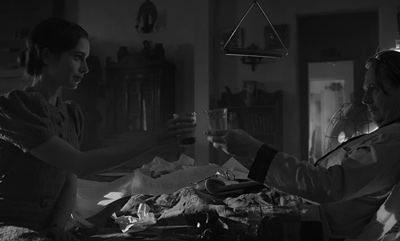

そしてもう一つマニアックな点は映画の作り。デヴィッド・フィンチャーの「市民ケーン」に対するオマージュがたっぷりで、映像はモノクロ、音声はモノラルで、REDのMonstrochromeを使ったデジタル撮影なのにわざわざフィルム交換マーク(いわゆるCigarette Burns)を入れて昔風にする懲りよう。撮り方もパンフォーカスやローアングル、長回しを多用した「市民ケーン」スタイルです。にもかかわらず、スクリーンサイズはスタンダードではなくワイドにして、家庭用ディスプレイに合わせるあたりは、Netflixと4年契約を結んだこの監督の商売上手なところでしょう。

物語は「市民ケーン」と同じく時間軸を行き来しながら進んで行きます。片方の時代はオーソン・ウェルズに脚本を依頼されたマンキーウィッツ(通称マンク)が、ヴィクターヴィル(Victorville)の観光牧場に缶詰にされ、秘書の英国人リタ・アレクサンダー(Rita Alexander)と看護婦のドイツ人ミス・フリーダ(Fräulein Frieda)の監視下で執筆させられる時代。ここでは思い通り書かせようとするウェルズやその相棒であるジョン・ハウスマン(John Houseman)とマンクのせめぎ合いが軸になります。

もう片方の時代はマンクが回想する、ハーストと知り合い、親しくしていた頃。その交際を通じて知り得た知識で映画の脚本を執筆するわけですが、なぜマンクがハーストの私生活を暴露しようと思ったかを、映画界の大御所であるMGMスタジオのルイス・B・メイヤーを絡めながら紐解いていきます。ちなみにメイヤーは「ジュディ」にも登場していた映画プロデューサーで、ワインスタインと同類の下衆としても有名です。

この回想のパートが厄介で、ハリウッド映画界、メディア界の有名人が続々と登場するのですが、それが果たして誰なのか、何をした人なのか、解説書なしですべてわかる日本人は少ないと思います。たとえばフェルディナンド・キングズリー(Ferdinand Kingsley)が演じているアーヴィング・タルバーグ(Irving Thalberg)はメイヤーと共にMGM社を築き上げた立役者なのですが、映画に自分の名をクレジットさせなかったことや早世したことから、ほとんど知られていないのではないでしょうか。

マンクがハーストと知り合うきっかけになったのがジョセフ・クロス(Joseph Cross)が演じている脚本家のチャールズ・レドラー(Charles Lederer)。彼の母レーヌは、ハーストの愛人だった女優マリオン・デイヴィス(Marion Davies)の姉であり、子どものいないマリオン・デイヴィスは甥であるレドラーをとても可愛がっていたそうです。

批評家ポーリーン・ケイル(Pauline Kael)が書いた「スキャンダルの祝祭(Raising Kane)」によると、レドラーは13歳で大学に入学した神童で、10代の頃、本作にも登場するベン・ヘクト(Ben Hecht)に出会って絶賛され、マンクをはじめ、チャールズ・マッカーサー(Charles MacArthur)、モス・ハート(Moss Hart)、ロバート・ベンチリー(Robert Benchley)といった当代一線級の書き手から仲間に迎えられたそう。その後の展開も興味深く、1940年には、なんとオーソン・ウェルズの前妻ヴァージニア・ニコルソン・ウェルズ(Virginia Nicolson Welles)と結婚しています。

レドラーを介してマリオンと知り合ったマンクは、独特の話の面白さがハーストに気に入られ、サン・シメオン(San Simeon)のハースト・キャッスル(「市民ケーン」ではザナドゥと呼ばれていた豪邸)に出入りするようになります。そしてハーストやメイヤーといった金持ちと親しく付き合うのですが、社会主義に傾倒していたことからもわかるように、彼らのノリとは相容れないものがあったようです。

その顕れが共和党のフランク・メリアム(Frank Merriam)と民主党のアプトン・シンクレア(Upton Sinclair)が争った1934年のカリフォルニア州知事選のエピソード。マンクはシンクレア支持なのですが、メイヤーたちはハーストの資金でシンクレアを貶める映画を作って世論操作します。今でいうフェイクニュースですね。それが効いたのか結果的にメリアムが当選し、本作ではその一連の出来事でマンクの映画作りに対する考え方が変わったことがほのめかされます。

アプトン・シンクレアというのは労働者寄りの視点から資本主義を批判した小説家で、知事選での主張もカリフォルニアの貧困撲滅(EPIC:End Poverty in California)でした。この少し前の時代に活発になった資本家や政治家の腐敗告発運動、いわゆるマックレイキング(muckraking)の中心的人物でもあります。その前提で本作を観ると、マンクは遅れてきたマックレーカーだったという考えで作られた映画なのかも知れません。

そしてもう一つの時代、ヴィクターヴィルのマンクとウェルズの話ですが、ここでは映画のクレジットが問題になります。当初の契約では、マンクは表に出ない取り決めでしたが、「市民ケーン」が自らの最高傑作になると確信したマンクは、自分の名を脚本家としてクレジットするように求めます。ウェルズは、この映画によって今後ハーストやメイヤーから報復されるだろうと脅し、1万ドルで脚本を買い取るので手を引けと迫ります。

ポーリーン・ケイルの著作によると「市民ケーン」の脚本費用は34,195ドル24セントで、これにはヴィクターヴィルでの滞在費やジョン・ハウスマンやリタ・アレクサンダー、ミス・フリーダの給料も含まれているので、マンクの取り分は1万ドルに満たなかったのではないかということ。つまり倍額を払うから諦めろという交渉なのですが、マンクは折れず、結局、二人の名前が併記されることになります。それが悔しかったのかウェルズは、各方面から安易だと批判が多かった“バラのつぼみ”の仕掛けはすべてマンクのアイデアだと言い続けたそうです。

この二人の金銭交渉と別の階層では、ウェルズに「市民ケーン」を作らせた制作会社RKOの所長ジョージ・J・シェイファーと、メイヤーたちの意をうけたニコラス・シェンクの間で交渉が行われていました。映画公開をやめさせたいハーストとその取り巻きたちは、ネガとプリントをすべて没にすることで84万2000ドル支払うと提案したのです。製作実費は68万6033ドルでしたので15万ドル以上儲かる話にもかかわらず、シェイファーはRKOの役員会に諮ることもなく一蹴します。それだけ自信があったのかも知れませんが、各地の劇場から協力が得られず公開は難航。最終的にシェイファーは、ワーナー、フォックス、パラマウント、ロウ・インターナショナルを共謀罪で訴えると脅迫してワーナー系列での公開に漕ぎ着けますが、メディアで拡散された悪評のせいかあまりヒットせず、1942年半ばにシェイファーもお払い箱になり、ウェルズと彼のマーキュリー劇団もRKOから追い出されます。

こういった込み入った背景を下地に1930年代のハリウッドを描いていく「Mank マンク」の脚本を書いたのは監督の父親であるジャック・フィンチャー(Jack Fincher)。2003年に亡くなった父親の遺志を継ぎ、大手映画会社に断られながら、ようやくNetflixの協力で撮影に漕ぎ着けたそうで、これもまた「市民ケーン」を彷彿させるエピソードですね。美しいモノクロ映像と、マンクの複雑で魅力的な人物像を巧みに演じたゲイリー・オールドマンが見どころの一本です。

公式サイト

Mank マンク

[仕入れ担当]