1999年の「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」以降は、フィクションよりもノンフィクションの方がヒットしている感があるヴィム・ヴェンダース(Wim Wenders)監督。彼が敬愛する第266代ローマ法王、フランシスコへのインタビューを中心に構成されたドキュメンタリー映画です。

1999年の「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」以降は、フィクションよりもノンフィクションの方がヒットしている感があるヴィム・ヴェンダース(Wim Wenders)監督。彼が敬愛する第266代ローマ法王、フランシスコへのインタビューを中心に構成されたドキュメンタリー映画です。

カメラに向かって語るインタビュー映像の合間に、さまざまな場所で行ったスピーチ映像が挟み込まれ、彼の考え方が明確に示されるのと同時に、これまで5年間の法王としての活動を俯瞰できる作りになっています。

タイトルを直訳すると“フランシスコ法王、言葉の人”といった感じでしょうか。映画の序盤で法王は、“世界の大部分は聞く耳を持たない”が大切なのは“少なく語り多く聞くこと”だと語ります。しかし法王が沈黙してしまうわけにはいきません。貧困や環境からテロや軍事衝突まで世界中の課題と向き合うフランシスコですが、ヴェンダース曰く“法王には言葉しか武器がない”。語り続けることが使命なのです。

ヴェンダースは、フランシスコがいろいろと“最初”だったことを強調します。初めてアメリカ大陸から選ばれた法王、初めてのイエズス会出身の法王、初めてフランシスコを名乗る法王。特にその名に関連し、アッシジの聖フランシスコの生き方とのつながりに注目します。

まず法王が語るのは貧困問題。世界の富の80%を20%の人が握っているという不平等を変えなくてはいけないと主張し、また飢えた人が大勢いるこの世界で、足るを知る大切さを説きます。これは法王のライフスタイルとして広く知られていることですが、アッシジの聖フランシスコが説いた清貧の思想と重なる部分でもあります。

環境問題についても語るのですが、これも動植物と心を通わせ万物兄弟の思想を説いた聖フランシスコと繋がります。ちなみに映画「ローマ法王になる日まで」でもみたように、法王フランシスコは理系の出身。廃棄物を減らすために無駄なものを買わないという心がけを語るだけでなく、宗教における科学の重要性も力説します。

また、ふいにドストエフスキーに言及したのも意外な感じでしたが、それより何より、自由の大切さを説いたくだりで、“どの神を信じることも自由、神を信じない自由もある”と言い切っていた包摂力には驚きました。

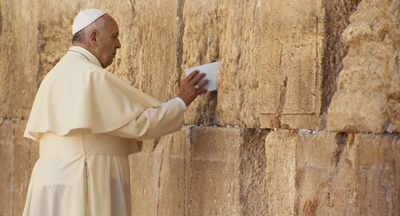

世界中を旅している法王フランシスコ。スラムや被災地に行ったかと思えば嘆きの壁を前で祈り、ワシントンDCでは上下院議員に武器輸出の愚かさを説いて、セレブ用の装甲リムジンではなくミスタービーンのような小型車で移動します。テロや紛争に関する語りのリアリティは、混乱期のアルゼンチンでいろいろと苦労された法王ならではでしょう。

良いお話が盛りだくさんで、クリスチャンではない私もいろいろと感銘を受けました。特に、人としての尊厳を保つために3つのT、即ちtrabajo(仕事)、terra(大地)、techo(天井=住居)が必要だという部分、終始一貫して共通善(common good:法王のいうun bien mayor)の大切さを強調していたことが印象に残っています。

公式サイト

Pope Francis: A Man of His Word

[仕入れ担当]