2016年にドイツで興行収入NO.1になったという映画です。ドイツでは同じ年に「ありがとう、トニ・エルドマン」も公開されていますので、それより人気を集めたコメディということで気になっていました。

2016年にドイツで興行収入NO.1になったという映画です。ドイツでは同じ年に「ありがとう、トニ・エルドマン」も公開されていますので、それより人気を集めたコメディということで気になっていました。

内容をひと言でいえば、満たされた生活をしているドイツ人家族がナイジェリアからの難民を受け入れたことで起こるドタバタをユーモラスに描いたコメディ。シリアスな問題を重くならないように扱っていることと、中流家庭にありがちな問題を面白おかしく描いているところがヒットした理由だと思います。

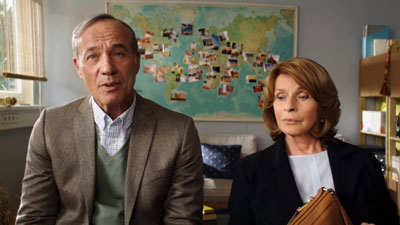

物語の舞台はミュンヘン南郊の住宅地にあるハートマン家。夫は頑なに引退を拒んで臨床を続ける外科医のリヒャルト、その妻は元教師で校長を務めたこともあるアンゲリカ。成人した2人の子どもが出て行ってしまったので、夫婦2人がゆったりとした庭のある一軒家で猫と暮らしています。

息子フィリップは企業法務を専門とする弁護士で、仕事は順調に見えますが、結婚生活はうまくいかなかったようです。元妻はマヨルカ島で暮らしていて、今は小学生の息子バスティと2人暮らし。ところがこのところ上海への出張続きで息子には手が回っていない様子です。

一方、娘ゾフィは31歳になるというのに、いまだ自分探しを続けている女性。親の薦めで進学してみたり、それに嫌気が差してやめたりしながら、現在は心理学を専攻する学生の身分です。今度こそは最後までやり遂げようと試験勉強に集中しようとするのですが、街で不良に絡まれた際に助けてくれたタクシー運転手クルトにつきまとわれて難儀しています。

表面的には恵まれた家族ですが、やはりそれぞれが問題を抱えています。まずリヒャルト。現場へのこだわりが強いせいで、人一倍、若さに対する執着があります。自宅のランニングマシンで身体を鍛える程度なら良いのですが、親友の美容外科医の施術を受けたり、彼とクラブのような場所で夜遊びしたり、ちょっと“イタい”感じです。

そしてアンゲリカ。退職後、家庭に籠もっていては良くないと、難民支援組織に出向いて語学教師のボランティアを申し出ますが、ドイツ語を教える人は余っていると断られます。それでも“社会の役に立ちたい”“正しいことをしたい”という思いは募るばかりで、結局、難民を自宅に受け入れることにします。そうしてやってきたのが、ナイジェリア出身のディアロ。ナイジェリアといえばボコ・ハラムですが、そういった話も後々出てきます。

リヒャルトは実のところイスラム教徒に偏見があるのですが、社会的地位の高い医師ですから、それを表面に出してはいけないという分別は持ち合わせています。時折、差別的な言動が見え隠れするとはいえ、どちらかというとディアロを受け入れている自分を世間に誇示したいという気持ちが強く、彼を受け入れようとそれなりに努力しています。

問題は隣の老婦人で、敬虔なクリスチャンなのですが、移民はテロリストだと決めつけている偏屈な人です。またゾフィにつきまとっているタクシー運転手も移民排斥主義者。彼に勉強の邪魔をされないように実家に戻ったゾフィは、ディアロと同居することになり、それも問題の火種となります。

最初のトラブルはディアロの歓迎パーティ。それを仕切ったのが、アンゲリカの元同僚であり、熱心な移民受け入れ派のハイケなのですが、派手にやり過ぎて警察が駆けつける騒ぎになります。そしてフィリップの一人息子のバスティ。ラップ音楽にはまっている彼は、黒人のディアロに協力してもらってPVを撮ろうとするのですが、これまたやり過ぎな部分があって大問題になってしまいます。亡命申請の審査中であるディアロの立場が不利になることは言うまでもありません。

このように、大筋では難民受け入れで揺れるコミュニティの姿を描いているのですが、実のところ、最も大きく揺れ動くのがハートマン家の人々。ディアロが来たことでそれまで蓋をしてきた問題が表面化し、ディアロが触媒のような作用をもたらして家族それぞれが変化していきます。ベタな展開とも言えますが、共感できる部分も多いかと思います。

監督を務めたサイモン・バーホーベン(Simon Verhoeven)は日本ではあまり知られていない人ですが、プロデューサーを務めたクイリン・ベルク(Quirin Berg)、マックス・ヴィーデマン(Max Wiedemann)は「善き人のためのソナタ」「ピエロがお前を嘲笑う」などを手がけてきたヒットメーカー。作品ごとに傾向を変えながら、巧みに時代性を反映させていく製作者と言えるでしょう。

日本ではほとんど話題にならない難民問題ですが、欧州ではどこの国でも切実な政治課題ですし、その背景を考えると憂鬱にならざるを得ません。そんな欧州人の意識から気分までを上手に取り込んだ明るく楽しいコメディです。お子さんとご覧になるのも良いと思います。

公式サイト

はじめてのおもてなし(Willkommen bei den Hartmanns)

[仕入れ担当]