個人的にはとても面白いと思いましたが、ちょっと風変わりな映画ですので、楽しめるかどうか個人差がありそうです。

個人的にはとても面白いと思いましたが、ちょっと風変わりな映画ですので、楽しめるかどうか個人差がありそうです。

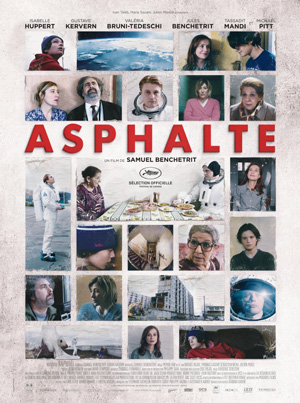

去年のカンヌ映画祭で特別上映され、また今年のフランス映画祭では作品と共に主演のイザベル・ユペール(Isabelle Huppert)が来日して話題を集めた作品です。

監督を務めたサミュエル・ベンシェトリ(Samuel Benchetrit)は「歌え! ジャニス★ジョプリンのように」の監督であり、その主演女優で2003年に不幸な死を遂げたマリー・トランティニャンの最後の夫でもあります。本作「アスファルト」には彼女との間の子どもであるジュール・ベンシェトリ(Jules Benchetrit)が出演しています。

映画は3つの物語が入れ子に描かれるオムニバス形式。舞台は3話ともフランスのどこか郊外にある団地、いわゆるHLM(Habitation à loyer modéré)です。 かなり老朽化していて、エレベーターを更新するか否か、住民が集まって協議している場面からスタート。

その際、一人を除く全員が費用負担して更新することに賛成します。その一人というのが2階に住む小太りの中年引きこもり男。普段はエレベータを使わないので、今日の話し合いのために初めて乗ったと言い、使わないものの費用を払いたくないと主張します。

フランスらしいのが、住民代表から“solidaritéという言葉を知らないのか?”と詰め寄られた男が、“言葉は知っているが、反対する権利もあるはずだ”と言い返すところ。テロが頻発して以来、solidarité(連帯)という言葉の強制力が増していることへの皮肉のようにも思えます。

最終的に男は、エレベータに乗らないと誓約することで費用負担を免れるのですが、その後、怪我をして車いすの生活になってしまうところが悲劇であり喜劇です。エレベーターなしでは自室に出入りできませんので、住民が寝静まった深夜にこっそりエレベーターを使い、食糧などを調達するしかありません。

しかし、フランスですから、郊外で夜間営業している店など皆無です。仕方なく病院に忍び込み、自販機のスナックを買い込んで通用口から出てくると、入院患者が病院を抜け出したと勘違いした休憩中の看護婦から声をかけられます。そのヴァレリア・ブルーニ・テデスキ(Valeria Bruni Tedeschi)演じる疲れ気味の美人看護婦に惹かれ、被写体を探しているカメラマンだと自らを偽り、毎晩、病院の通用口に通う男を描くのが3つの物語のひとつ。

もうひとつは、ジュール・ベンシェトリ演じるカギっこの高校生と、向かいの部屋に引っ越してきた女優の物語。

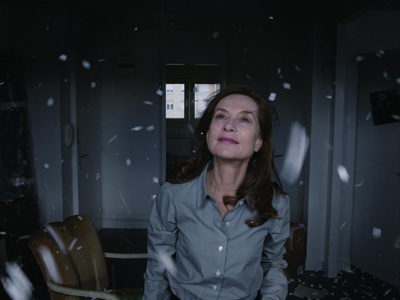

エレベーターの不具合や鍵を部屋に置き忘れたことで親しくなった中年女性と会話するうちに、彼女が女優だったことを知った高校生。主演作であるモノクロ映画「腕のない女(La femme sans bras)」を見せてもらい、彼女に興味を抱き始めます。

その昔、彼女が出演した舞台劇「ネロ」が再演されることになり、そのオーディションを受けに行って泥酔して帰宅した女優。それを介抱した高校生は、むかし演じたのは15歳の美女の役であり、今なら他の役で出るべきだと彼女を説得します。

そうして、落ちぶれた女優が新たな希望を抱いていくという話なのですが、それを名女優イザベル・ユペールが演じるのが面白いところ。作中の「腕のない女」は、実際に彼女が主演した1977年の作品「レースを編む女(La Dentellière)」をモノクロに加工したもので、現実と混ぜ合わせた作りも興を添えます。

残るもうひとつは奇想天外な物語で、団地の屋上にNASAの宇宙飛行士が不時着するというもの。電話を借りようと訪ねた部屋には、タサディット・マンディ(Tassadit Mandi)演じる初老のアラブ系女性ハミダが住んでいて、成り行きでしばらく世話になることになります。

宇宙飛行士に貸してあげる息子の服がオリンピックマルセイユのシャツなのが、北アフリカ系の移民らしい生活感が滲んでいていい感じ。そしてハミダがふるまうクスクスと、それを二人で食べるシーンがとても印象的。

米国人の宇宙飛行士はフランス語ができませんし、ハミダはフランス語とアラビア語しかわかりませんので、お互いのコミュニケーションは最後まで身振り手振りです。それでも互いに交流しようとするあたりに、この映画全体を支える思想があると思います。

つまり、それぞれは孤独な存在であっても、他人に優しい気持ちを抱き、どこかで通じ合うことができるというもの。ですから、すべての物語がとても奇妙なのに、観た後にほんのり温かな気持ちになれるのです。

クスッと笑いながら観て、あとでじわっと効いてくる、そんなタイプの映画です。

公式サイト

アスファルト

[仕入れ担当]