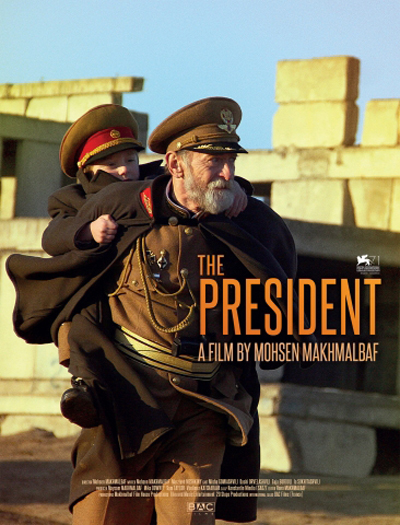

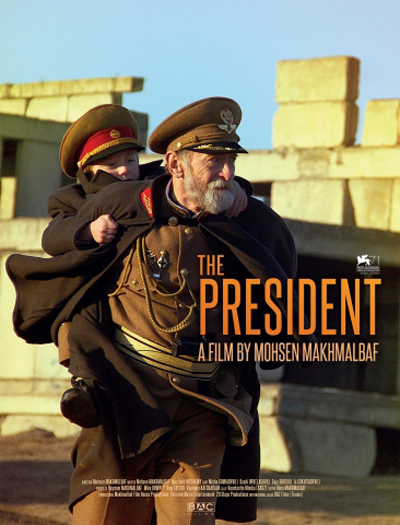

事実上の亡命生活を送っている「カンダハール」のモフセン・マフマルバフ(Mohsen Makhmalbaf)監督が、世界のどこかにある架空の名もない国(unnamed country)を舞台に撮った寓話的作品です。去年のベネチア映画祭でオリゾンティ部門(先鋭的な映画が対象)のオープニング作品に選ばれるなど国際的にも高く評価されており、去年の東京フィルメックスでも観客賞に選ばれています。

事実上の亡命生活を送っている「カンダハール」のモフセン・マフマルバフ(Mohsen Makhmalbaf)監督が、世界のどこかにある架空の名もない国(unnamed country)を舞台に撮った寓話的作品です。去年のベネチア映画祭でオリゾンティ部門(先鋭的な映画が対象)のオープニング作品に選ばれるなど国際的にも高く評価されており、去年の東京フィルメックスでも観客賞に選ばれています。

物語は、独裁政権の大統領が革命でその座から追われ、孫と2人で放浪するというもの。賞金首になっている関係で、身分がばれないように旅芸人とその孫を装って国外を目指すのですが、行く先々で見聞きする国民の声や、それに対する孫からの無邪気な質問などを通して、独裁者と革命について描いていきます。

この映画の魅力は、独裁者イコール悪だと安直に決めつけるのではなく、革命の暴力に対しても冷静な視線を向けていることでしょう。もちろん圧政に苦しんできた国民の心情も理解できる作りになっていますが、観客の目に映る独裁者は逃げ惑う老人でしかありません。愛らしい孫を守る元・独裁者に感情移入できることで、両者の立場を割と客観的に観られるようになります。

映画の始まりは、街を一望する高台にある宮殿から。

大統領というのは、電話1本で街の灯をすべて消してしまえるのだと孫に示している独裁者。孫に受話器を渡し、孫の命令で街の灯を点けさせたり消させたりしているうちに、街が真っ暗になったまま戻らなくなってしまいます。遠くから銃声が響いてきて、革命の始まりです。ちなみにこの場面はジョージア(グルジア)のトビリシの丘の上から撮られた風景だそう。

妻と2人の娘を空港から国外に逃がした大統領は、孫と2人で宮殿に戻ろうとしますが、革命の進展が早く、街なかでリムジンが囲まれてしまう事態に。慌てて空港に戻りますが、信頼していた元帥も革命支持に回っています。ヘリコプターを使うこともできず、そのままリムジンで逃避行せざるを得ません。

通りかかった農夫からバイクを奪いますが、孫が用を足している隙に運転手にバイクを乗り逃げされ、結局、大統領と孫の2人だけで国境を目指すことになります。大統領は農家から盗んだギターを抱えてミュージシャンを装い、孫には遺体から奪ったスカーフを被せて踊り子のフリをさせます。

農夫の荷馬車に乗せてもらったり、羊の群れに紛れたり、釈放された政治犯たちと乗り合わせたりしながら、船が待つはずの浜を目指すのですが、そこに至るまでに大統領が出会う人々、目にする国内の状況や革命の現実を通じて、権力や暴力、報復の連鎖などについて観客に問いかけていきます。

この映画の見どころは、もちろん5歳の孫を演じたダチ・オルウェラシュウィリ(Dachi Orvelashvili)の演技です。彼の愛らしくも自然な演技に思わず引き込まれてしまいます。大統領を演じたミシャ・ゴミアシュウィリ(Mikheil Gomiashvili)のギターもなかなな良い感じでしたが、娼婦の家で会う男を演じた Kvicha Maglakelidze や政治犯を演じた Guja Burduli といったギタリストの演奏も見どころのひとつでしょう。

監督は、ダルラマン宮殿からカブールの街を眺めていてこの映画のアイデアを思いついたそうで、当初は特定の地域を舞台にした映画にする予定だったそうです。

しかし、企画をあたためている間にアラブの春があり、またその後の混乱などもあって、最終的に、具体的な場所を示さず、世界共通の普遍的な物語として撮ることに決めたとのこと。終盤にはサダム・フセインやカダフィ大佐を思わせるシーンもありますが、政治犯が飲酒するシーンもあり、イスラム世界に限った話ではないことを示しています。

ちょっと話が逸れますが、ダルラマン(Darul Aman)宮殿というのは、アフガニスタンの国王だったアマーヌッラー・ハーンの王宮で、1990年代のアフガニスタン紛争の最中に破壊されたそう。このアマーヌッラー・ハーンという人はなかなか興味深い国王で、1919年に英国に対する聖戦を呼びかけ、アフガニスタンの独立を勝ち取った人なんですね。多妻制を禁じたり、女学校を開校したり、近代化を推進しようとして聖職者から反発され、また英国の支援を受けたタジク人の武装蜂起に遭い、最後は王位を譲ってイタリアへ亡命したそうです。

こういう史実を知ると、モフセン・マフマルバフ監督がインタビューのたびに“ダルラマン宮殿で着想を得た”と発言している理由について、ちょっと深読みしたくなりますね。映画そのものも、いろいろ深読みしたくなるタイプの作品で、さまざまな視点から楽しめると思います。

公式サイト

独裁者と小さな孫(The President)

[仕入れ担当]