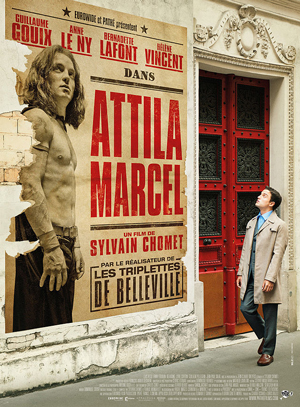

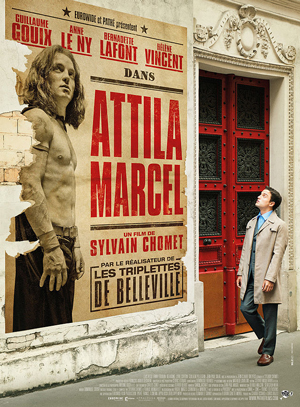

アニメーション作品で知られるシルヴァン・ショメ(Sylvain Chomet)監督が撮った初めての実写映画です。

アニメーション作品で知られるシルヴァン・ショメ(Sylvain Chomet)監督が撮った初めての実写映画です。

プロデューサーを務めたクローディー・オサール(Claudie Ossard)は、古くは「ディーバ」「ベティブルー」といったベネックス監督の作品、それ以降は「デリカテッセン」「アメリ」といったジュネ監督の作品、最近では「リッキー」「危険なプロット」といったオゾン監督の作品を手がけてきた人。

本作は、ファンタジックな要素を盛り込みながら、独特な映像世界を創り上げていくという意味で、ジュネ監督の系譜に連なる作品のような気がします。

主人公は幼い頃に両親を亡くし、そのショックで言葉を失ったピアニストのポール。ダンス教師を生業にしている二人の叔母とアパルトマンの6階で暮らし、叔母のレッスンの伴奏をする他、ピアニストを目指して毎年コンクールに挑戦しています。

ある日、盲目の調律師の落とし物を届けようと彼の後を追い、同じアパートに暮らすマダム・プルーストと知り合います。部屋いっぱいに菜園を作っている彼女は、音楽をかけながら、自家製のハーブティを飲ませることで、催眠療法のようなセラピーをしている人。

ポールも彼女が作る茸のハーブティを飲んで、手製のオレンジマドレーヌを食べたことで睡眠状態に陥り、子ども時代の記憶が蘇ります。

お気づきかと思いますが、マドレーヌで記憶を辿るという部分は、マダムの名前が示唆するように小説「失われた時を求めて」に倣ったもの。とはいえ、これ以外に関連する要素はなく、ポールの両親はブルジョアではありませんし、同性愛の要素もありません。共通しているのはマドレーヌのみ。

話が逸れたついでに、もう一つ、この映画で象徴的に登場するお菓子がシューケットです。シュー生地を一口大に焼いた菓子パンのようなものですが、ポールはこれを口に放り込みながら、ピアノの練習をしたり、ダンスの伴奏の仕事をしたりします。

こういったお菓子をはじめ、料理やら野菜やらさまざまな食べ物が登場し、それぞれが魅力的に描かれているのもこの映画の特長です。突き詰めて考えれば悲しい物語ですし、随所で社会問題を風刺していますが、ポップな映像やコミカルな演技が醸し出す明るい雰囲気と、こういった食べ物のおかげで、全体としてはのんびり楽しめる作品になっています。

原題の“アッティラ・マルセル”は、プロレスラーだったポールの父の名前で、ポールを演じたギョーム・グイ(Guillaume Gouix)が1人2役で演じています。

マダム・プルーストを演じたアンヌ・ル・ニ(Anne Le Ny)は、「最強のふたり」や「わたしたちの宣戦布告」で、あまり目立たない役ながら印象に残る演技をしていた人。本作でもとても味のある演技をみせています。

叔母の2人を演じたのは「なまいきシャルロット 」のベルナデッド・ラフォン(Bernadette Lafont)と「母の身終い」のエレーヌ・ヴァンサン(Hélène Vincent)。どちらも往年の名女優ですが、ベルナデッド・ラフォンは本作の撮影後に亡くなったそうで、エンドクレジットに献辞が記されていました。

公式サイト

ぼくを探しに(Attila Marcel)

[仕入れ担当]