オックスフォード英語大辞典、略称OEDの成立過程を描いた映画です。こう書くと英文科の学生向け教材のようですが、ドラマテッィクな展開と出演者たちの演技力のおかげで、ひとときも退屈させることはありません。予備知識なくご覧になると、これが実話ベースと聞いて驚くと思います。

オックスフォード英語大辞典、略称OEDの成立過程を描いた映画です。こう書くと英文科の学生向け教材のようですが、ドラマテッィクな展開と出演者たちの演技力のおかげで、ひとときも退屈させることはありません。予備知識なくご覧になると、これが実話ベースと聞いて驚くと思います。

原作はサイモン・ウィンチェスター(Simon Winchester)が1998年に英国で出版した「The Surgeon of Crowthorne(≒クロウソーンの外科医)」というノンフィクションで、後に米国で映画と同じタイトルで出版されて大ヒットしたもの。クロウソーンはロンドンの西50kmほどの小さな町で、原作はこの物語の主役の一人、OED編集主幹のマレーがクロウソーン駅(1890年代当時はウェリントン校駅:Wellington College for Crowthorne)に降り立ち、もう一人の主役であるマイナー博士を訪ねる序章から始まります。

おわかりのように、この物語には二人の主役がいるのですが、このノンフィクションの著者はprotagonist(主役)という語に複数形があり得るかという議論についても記しています。1928年のOED初版が1671年のジョン・ドライドンの作品からprotagonists(主役たち)の用例を引いたのに対し、1926年刊行の「A Dictionary of Modern English Usage」を編纂したヘンリー・ファウラー(Henry W. Fowler)が“主役は一人なので単数形しかあり得ない”と反論。この議論について半世紀後の1981年、OEDは補遺でジョージ・バーナード・ショーの1950年の文例を引用して決着をつけ、その後、ドロシー・L・セイヤーズの文例で補強して、複数形も使えるという説を権威づけたそうです。

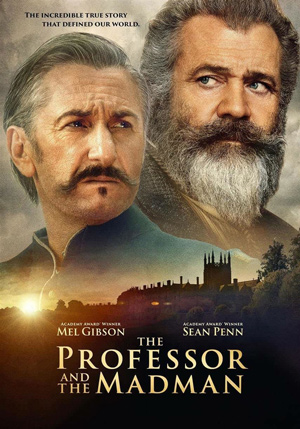

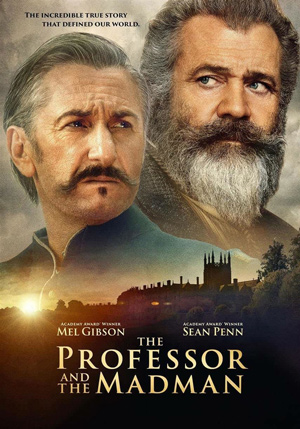

そんなペダンティックなネタを挟みながら“事実は小説より奇なり”を地で行く展開をみせる原作ですが、映画はさらにスリリングになっています。というのも、OED編集主幹のマレーをメル・ギブソン(Mel Gibson)、マイナー博士をショーン・ペン(Sean Penn)という名優が演じている上に、架空の人物を加えたり登場人物の言動をアレンジすることで話を膨らませているのです。

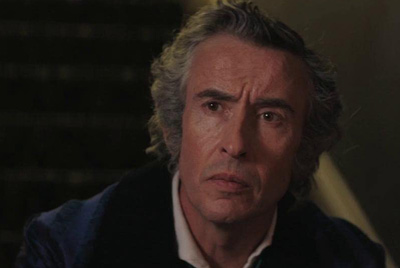

その架空の人物、看守のマンシー役に「おみおくりの作法」のエディ・マーサン(Eddie Marsan)、原作でもマレーの支持者として登場しながら出番が少なかったフレデリック・ジェームズ・ファーニヴァル役に「スペインは呼んでいる」のスティーブ・クーガン(Steve Coogan)、同じくあまり目立たなかったマレーの妻アダ役にジェニファー・イーリー(Jennifer Ehle)という芸達者を配し、彼らを活躍させることで傍系のストーリーを大幅に強化しています。映画の中で辞書史や編纂の蘊蓄を語っても間がもたないでしょうから、この演出は効果的だったと思います。

上で主役の二人を編集主幹のマレーとマイナー博士と書きましたが、マレーは在野の学者であったことから当初は博士号がなく、対するマイナーは元は米国人の軍属で、博士号は外科医として取得しています。つまりOED編纂の初期を描くこの物語の主要人物は、二人とも人文系の博士ではないのです。その上マイナーは滞在中のロンドンで殺人を犯し、精神病院に収容されていて、タイトルでいう狂人は博士でもあるのです。

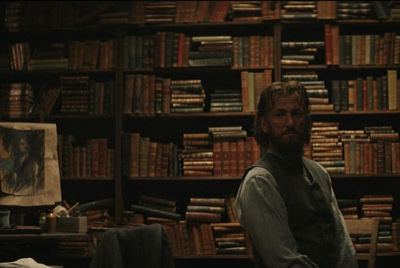

マイナーが収容されていたのが、クロウソーンにあったブロードムア刑事犯精神病院で、現在もBroadmoor Hospitalという精神病院がありますが、当時は英国が誇る最新鋭の施設だったそうです。なぜ精神病院に収容されていながら辞典の編纂に関与できたかというと、OEDがクラウドソーシングの手法で編纂されたから。専門の学者たちが文献を漁って資料収集するのではなく、広く一般市民から文例を集めるやり方を採用していたのです。そのボランティアの一人として、マイナー博士は入院中のありあまる時間を文献検索に注ぎ込むことになります。

マレーが編集主幹に抜擢されるまでの経緯も面白いのですが、やはり興味をそそるのはマイナー博士の経歴でしょう。1834年にセイロン島で生まれたウィリアム・マイナーは14歳までアジアで育ち、ロンドン経由で米国ニューヘイブンに帰国。1863年にイェール大学医学部を卒業して南北戦争のさなかの連邦軍に志願し、翌年から軍医としてウィルダネスの戦いに参戦します。この激戦地でアイルランド兵の脱走が相次ぎ、処罰として頬にdeserterの“D”の焼き印を押す任務を軍医が担ったことがPTSDに繋がったようで、1966年には大尉に昇進しますが、1968年にモナマニー(偏執狂)の診断を受け退役して入院。1871年に退院後、一時的にニューヘイブンの実家で過ごして英国へわたります。

ロンドンのテニスンストリートに暮らしていたとき、近所のランベスのビール醸造所の罐焚きだったジョージ・メリットを深夜の路上で射殺します。本人の自供では、アイルランドの民族主義者組織、フィニアン・ブラザーフッドのメンバーが彼の部屋に忍び込んだので追いかけて撃ったとのこと。裁判の結果、精神異常者として保護されることになり、1872年からブロードムア第742号患者として監禁されることになります。

彼は退役軍人として年金を受けとっていたため、それなりに裕福だったようです。また、元は育ちの良いインテリであり、アイルランド人に襲われる妄想を除けば至ってまともです。メリットを誤って射殺したことを悔い、その妻であるイライザに生活費の支援を申し出たことで、殺人犯と被害者の妻の奇妙な交流が始まります。映画では看守のマンシーから贈られた書籍でOEDの文献閲覧者の件を知りますが、実際は懇意になったイライザが購入してくれた書籍にチラシが挟まっていたようです。

この辞書編纂プロジェクトは広く英語の用法を集めるべきというリチャード・トレンチの考えを基に、ハーバード・コールリッジ(サミュエル・テイラー・コールリッジの孫)とファーニヴァルを委員として1858年に編纂を始めたものですが、初代編纂主幹のコールリッジが早世した後、ファーニヴァルが後を継いであえなく頓挫。しかしプロジェクトは消滅せず、1878年4月にマレーがオックスフォードに招かれ、丸一年かけた議論の末、彼を編纂主幹として1979年3月から再開することになります。その際にマレーは8ページにわたる訴えを記した文献閲覧者募集のチラシを配布し、それがマイナーの興味を惹いたことが驚愕の物語に繋がっていくのです。

こういった複雑な背景をもつ史実を、監督のP・B・シェムラン(P.B. Shemran)と脚本のトッド・コマーニキ(Todd Komarnicki)は程よくアレンジしてショーン・ペンの鬼気迫る演技を活かすことで、万人が楽しめる娯楽映画に仕立てています。壊れていく人物を演じさせたら、ショーン・ペンはピカイチですね。元をただせばメル・ギブソンが1999年に映画化権を買い取り、17年の歳月をかけて映画化に漕ぎ着けた作品なのですが、どう見てもショーン・ペンの映画になっています。

また、実際は自堕落な女性だったらしいイライザ・メリットに「ゲーム・オブ・スローンズ」のナタリー・ドーマー(Natalie Dormer)をキャスティングし、映画全体のトーンを保ちながらマイナーとの交流の心の機微を描いたのも良かったのではないでしょうか。終盤でマイナーが行う悲劇的な自傷行為の理由として、原作ではセイロン時代から続く衝動を断ち切るため、イライザとの関係のためと、2つの可能性を示していますが、映画では詳しい説明を避け、二人の仕草と雰囲気で解釈に膨らみをもたせたのも巧いと思います。架空の看守マンシーを設定してイライザの心情をわかりやすくしたことも、それをエディ・マーサンに演じさせたことも効果的だったと思います。

タイトルとテーマのせいか、注目度は今ひとつの映画ですが、ご覧になって損はない作品です。学生時代にOEDを使いまくった方はもちろん、特に英語に関心のない方も十分に楽しめると思います。映画と併せて原作をお読みになれば、たとえば終盤のチャーチルの行い(善意ではありません)など、映画では説明が省かれていた場面の背景が理解できると共に、英語辞典の歴史が容易に概観できて知的好奇心も満たされます。

公式サイト

博士と狂人

[仕入れ担当]