自然史や科学技術史を研究し、広めていく博物館活動の基盤となる “標本づくり” に迫ります。

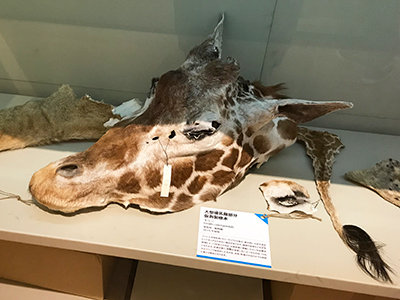

現在460万点の標本資料を所有する国立科学博物館では、日々、モノの収集と標本化の作業が行われ、毎年9万点以上の標本が蓄積されているそうです。貴重な標本と合わせて、できるだけ長く保管するための技や道具を紹介しています。

こちらは、ジャコウネズミの生態も表現した骨格標本です。親の尾っぽを子どもたちがくわえ、数珠つなぎになって移動するキャラバン行動を表しています。

こちらはボウズガレイの末梢神経と硬骨を紫色に染めた液侵標本です。高度な技術で作られた良質な標本で、学術的に大変貴重だそう。

博物館には、人類、植物、地学、理工学、動物の5つの研究部があり、それぞれの標本づくりの専門的な知識や技を極めたスペシャリストが揃っています。

動物の骨格標本や仮剥製を作るには鮮度が命なのですが、素早いメスさばきで皮を剥ぎ、肉を取り除く解剖のスペシャリストがいれば、標本をより分かりやすく立体的に作成するために、複数の写真から3Dモデルを復元するフォトグラメトリーという手法を研究するスペシャリスト、研究発表用の写真や標本の写真、展示風景を撮影する写真のスペシャリストまでいて、実にさまざまです。博物館で働くスペシャリストたちのプロフィールや標本づくりのコツを紹介する展示は見逃せません。

研究部ごとの作業現場も見どころです。実際に使われている道具が並び、液剤の分量などを書いた細かいメモなどもあり、リアルに再現されています。

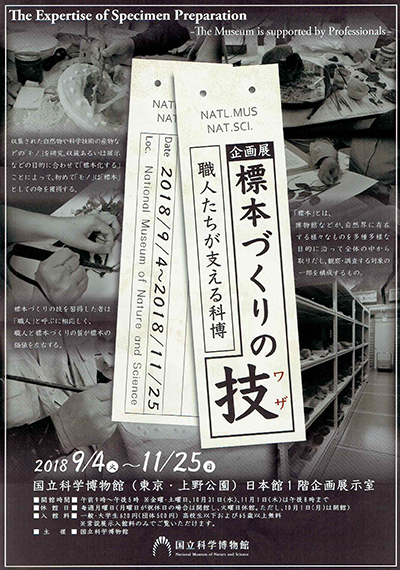

企画展 標本づくりの技 職人たちが支える科博

https://www.kahaku.go.jp/event/2018/09hyouhon/

2018年11月25日(日)まで

[店長]