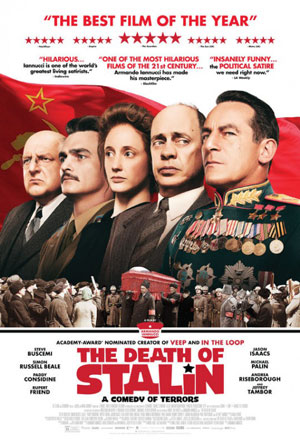

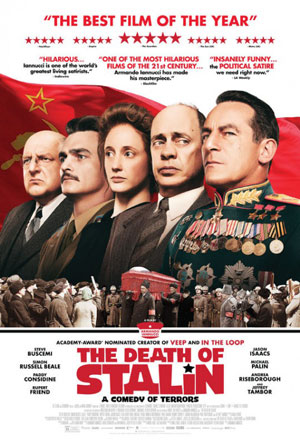

スターリンの突然の死に右往左往するソビエト中枢部を描いた映画です。ブラックコメディと紹介されていますし、邦題からもユーモラスな印象を受けますが、史実を参照しながら恐怖政治の時代を描いたもので、本質的には笑えない話だと思います。独裁者の取り巻きたちの愚しい行動が、現代社会のあれこれを思い浮かべさせ、冷ややかな笑いを誘うタイプの作品です。

スターリンの突然の死に右往左往するソビエト中枢部を描いた映画です。ブラックコメディと紹介されていますし、邦題からもユーモラスな印象を受けますが、史実を参照しながら恐怖政治の時代を描いたもので、本質的には笑えない話だと思います。独裁者の取り巻きたちの愚しい行動が、現代社会のあれこれを思い浮かべさせ、冷ややかな笑いを誘うタイプの作品です。

映画の始まりはクラシック音楽のコンサート中継をしているTVディレクターの部屋に独裁者スターリンから電話がかかってくるシーン。折り返し電話するように言われ、その通りにすると、コンサートの録音が聞きたいので遣いの兵士に渡すようにとのこと。生中継で録音してなかったとは言えませんので、帰ろうとする観客を引き留め、楽団にもう一度演奏させて録音します。ディレクターの慌てふためいた対応で、粛正の嵐が吹き荒れる時代の空気感を伝えます。

その頃、スターリンは取り巻きたちと宴会中です。場を盛り上げようと皆が頑張っている中、間の悪い話題を振って空気を冷やすマレンコフが笑えます。食事が終わり、取り巻きたちが帰ろうとすると、スターリンから映画を観ていくように薦められ、ジョン・フォード監督、ジョン・ウェイン主演の西部劇を観ることになります。先が読めてしまう映画に退屈しながらも我慢して観る取り巻きたち。これが米国が最初の水爆実験を行った翌年、米ソが対立していた時期の話だと知って観ると作り手の皮肉がわかるというものです。

夜更け過ぎにお開きになり、1人で寝室に入ったスターリンがコンサートの録音盤を聞き始めた途端、大きな音をたてて倒れます。しかし、ドアの外に立つ衛兵たちは恐くて部屋を覗くこともできません。結局、失禁して意識を失っているスターリンを見つけたのは朝食を運んできたメイド。先ほど帰ったばかりの取り巻きたちが続々と集まってきます。

彼らの関心は、スターリンが快復するのか、このまま逝ってしまうのかということ。もしこれで最期なら後継者選びという難関が待ち構えていますので身の振りようが違ってきます。とはいえ、まだ生きていますのでまずは治療なのですが、多くの医師が医師団陰謀事件で粛正されるかシベリア送りになっていて、残っている医師を拉致してきて診させるしかありません。そういったバタバタが重なって手遅れになったのか、数日後にスターリンは亡くなります。

副首相だったマレンコフ、NKVDへの影響力を背景にスターリンと共に粛正を進めていたベリヤ、中央委員会第一書記のフルシチョフといった面々が互いの腹を探り合いながら合従連衡を始めます。マレンコフに正統性があるとはいえ、人望も政治的能力も低かった彼は、集団指導体制でこの局面を乗り切ろうとするわけですが、ベリヤやフルシチョフにもそれぞれの立場と組織があります。その結果が、共産主義を標榜する集団のお約束、仲間割れと粛清です。

監督を務めたアーマンド・イアヌッチ(Armando Iannucci)は、本作を構想した背景として、モスクワのホテルに掲げられていたスターリンの肖像画を挙げています。西側諸国でヒトラーやムッソリーニの肖像画を飾っていたら非難の的でしょうが、モスクワでは当たり前にスターリンを讃えていることに仰天したというわけです。そういえば中国も毛沢東の肖像画を飾っていますね。時代が変わり、体制が変わったように見えても、その本質は変わらないのかも知れません。

スターリンの娘スヴェトラーナや息子のワシーリーも出てきます。特にワシーリーは典型的なバカ息子として描かれていて、ある意味、映画の面白さに貢献しています。ちなみにワシーリー、40歳の若さでアル中で亡くなっています。ついでに書けば、スヴェトラーナが釈放を求めるアレクセイ・カプレルは映画監督で彼女の初恋の相手、当時はヴォルクタの強制労働収容所にいました。

原作はフランスのファビアン・ニュリ(Fabien Nury)とティエリ・ロバン(Thierry Robin)によるグラフィックノベル“La mort de Staline”。出演者としては、スターリンをアドリアン・マクローリン(Adrian McLoughlin)、マレンコフをジェフリー・タンバー(Jeffrey Tambor)、ベリヤをサイモン・ラッセル・ビール(Simon Russell Beale)、フルシチョフをスティーヴ・ブシェミ(Steve Buscemi)が演じている他、物語の要となるピアニスト役でオルガ・キュリレンコ(Olga Kurylenko)が出ています。

史実的な正確さはわかりませんが、いずれにしても利害関係者の身勝手な発言からしか窺い知れない出来事ですので、細かいことは笑い飛ばしても問題なさそうです。私のようにロシア史の知識がない人間がざっくり歴史のハイライトを知るには良い映画だと思います。

公式サイト

スターリンの葬送狂騒曲(The Death of Stalin)

[仕入れ担当]