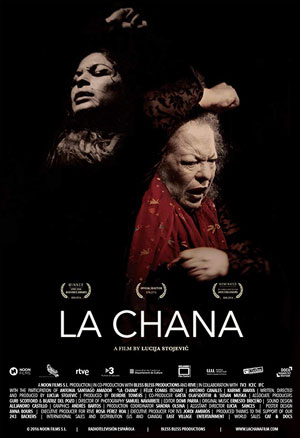

伝説のフラメンコダンサー、アントニア・サンティアゴ・アマドア(Antonia Santiago Amador)の半生を題材にしたドキュメンタリーです。

伝説のフラメンコダンサー、アントニア・サンティアゴ・アマドア(Antonia Santiago Amador)の半生を題材にしたドキュメンタリーです。

コスタ・ブラバ(カタルーニャ州北東部の海岸地域)で暮らすヒターノ(ジプシー)の家庭に生まれ、ラジオの音を頼りに独学で踊りを体得したアントニア。フラメンコ・ギタリストだった叔父のエル・チャノに見出され、14歳からトッサ・デ・マール(Tossa de Mar)にある店で踊り始めたそうです。彼女のステージ・ネームであるラ・チャナは、エル・チャノの女性形ですね。彼女曰く、賢いという意味があるそうです。

その後の人生はまさに波瀾万丈です。パワフルな踊りで人気を集めますが、彼女の活躍に嫉妬した夫から妨害され、突如として姿を消します。映画の中でこの夫のことは“娘の父親”としか言わず、直接言及することはありませんが、ミゲル・デ・レオン(Miguel de León)というギタリストだったようです。このステージ・ネームだと、スペイン北部の人だったのでしょう。妊娠がわかってすぐ、サンタンデールに移ったというお話とも辻褄が合います。

離婚を経て復帰し、現在71歳。もう立って踊ることは難しいので、ステージでは椅子に座った状態でサパテアード(足の踏み鳴らし)を見せ、聞かせるのですが、それでも鳥肌が立つほどの迫力です。何かにつけてコンパス(compás:拍子やリズムのこと)について熱く語る彼女、最後にはアルマ(alma:魂)の話に行き着くあたりに、いろいろと苦労した人ならではの人生観が滲みます。猛スピードで足を踏み鳴らす超絶技術もさることながら、彼女のチャーミングな生き方も見どころの一つでしょう。

1946年生まれの彼女が最初に注目を集めたのは、バルセロナのタブラオ、タラントス(Los Tarantos)で踊っていた18歳のときだそうです。毎晩のようにヒョウ(ocelot)を抱いたダリ(Salvador Dalí)が彼女の踊りを観に現れ、19歳のときにはピーター・セラーズ(Peter Sellers)にスカウトされて映画出演も果たします。1977年にはホセ・マリア・イニゴ(José María Iñigo)のテレビ番組「Esta noche…fiesta」に出演して一気に知名度が高まりますが、その収録の際、夫からの暴力であばら骨が2本折れた状態で踊ったといいますから何とも壮絶です。

それというのも、ヒターノの伝統で夫に逆らえなかったからだそう。彼女の評価が高まるにつれ、夫からの暴力も激しくなり、32歳でステージを去ることになります。その後、7年間のブランクを経て1985年にステージに戻って来るわけですが、次の結婚相手が映画に登場するフェリックス(Félix Comas Itchart)。子どもの頃から知っている同郷の魚屋だそうで、いかにも温厚そうな男性です。ちなみに2人ともカタルーニャ出身ですが、本作での会話はすべてカステリャーノ(いわゆるスペイン語)です。

現在は、優しい夫と暮らし、自宅に訪ねてきたフラメンコ界の大御所、アントニオ・カナーレス(Antonio Canales)からは“カルメン・アマヤの後、神が遣わしたフラメンコの女王”と讃えられる存在。

映画にはカルメン・アマヤ(Carmen Amaya)の血を引くカリメ・アマヤ(Karime Amaya)も出ていますが、彼女からも崇められ、とても幸せそうです。

一時は忘れられつつあったラ・チャナを知り、映画化まで漕ぎ着けたのがクロアチア出身のルツィア・ストイェヴィッチ(Lucija Stojevic)監督。これまでもバルセロナを拠点にさまざまなドキュメンタリー作品を発表してきたそうです。

本作は、表面的にはフラメンコダンサーの生涯を描いた映画ですが、背景にあるヒターノの生活を見せつつ、そこから派生する形で家庭内暴力の問題、女性のキャリアの問題に触れていく重層的なもの。制作過程で意識したのがサラ・ポーリー監督「物語る私たち」というのも頷けます。また、ラ・チャナのメイク中の表情や、妙な柄のパジャマ姿まで映像に収めている信頼関係には驚かされます。

このブログでは3週にわたって、「悲しみに、こんにちは」「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス」、そして本作と、スペイン語の映画を取りあげて来ましたが、3作すべてが女性監督でした。時代は変わりつつありますね。

[仕入れ担当]