エンドロールでヴァニティフェアのエイミー・ファイン・コリンズ(Amy Fine Collins)が“これだけすごい人たちを出演させて、それも無料で”と笑っているように、たぶんにインフォマーシャル的な作品です。とはいえ、単なる宣伝に終わってないところがこの映画の魅力。ブランドの内幕を描いたドキュメンタリーとしてだけでなく、ポップカルチャーの一面を切り取った米国文化史としても楽しめる良作だと思います。

エンドロールでヴァニティフェアのエイミー・ファイン・コリンズ(Amy Fine Collins)が“これだけすごい人たちを出演させて、それも無料で”と笑っているように、たぶんにインフォマーシャル的な作品です。とはいえ、単なる宣伝に終わってないところがこの映画の魅力。ブランドの内幕を描いたドキュメンタリーとしてだけでなく、ポップカルチャーの一面を切り取った米国文化史としても楽しめる良作だと思います。

原題は映画「ティファニーで朝食を」で使われたオードリー・ヘプバーンの有名なセリフから。

もともとマリリン・モンローが予定されていた役だそうですが、オードリー・ヘプバーンに変わった経緯をキャステングディレクターを務めたマービン・ペイジ(Marvin Paige)本人が語っています。この映画でティファニーのブランド認知度が一気に高まったわけですが、原作者のカポーティが望んだとおりマリリン・モンローが演じていたら、ここまでポピュラーなブランドになれたかどうか。そういった歴史の偶然にもまれながら、ブランドイメージをコントロールしてきたあたりがティファニーの凄さでしょう。

オードリー・ヘプバーンが身につけたネックレスの他、多数のジュエリーが登場します(下の写真は100万ドル以下のお勧めリング3本=日常用、会食用、盛装用)。

歴代のデザイナーでいうと、1956年に就任したフランス人のジーン・シュランバーゼー(Jean Schlumberger)、1974年に就任したイタリア人のエルサ・ペレッティ(Elsa Peretti)、1980年に就任したフランス人のパロマ・ピカソ(Paloma Picasso)の作品。日本ではエルサ・ペレッティがデザインしたオープンハートが人気ですが、米国セレブたちはジーン・シュランバーゼーのオーガニックなデザインがお気に入りの様子で、皆さん彼の名前を挙げるのですが、きちんと発音できる人がいないあたりがご愛敬です。

個人的に興味深かったのは、ジーン・ムーア(Gene Moore)が手がけたウィンドウ・ディスプレイのお話。wikiによると、1955年にティファニーに入社するまで、かつての名門百貨店ボンウィット・テラー(Bonwit Teller)で16年間ディスプレイの仕事をしていた人だそうですが、このボンウィット・テラー、サルバドール・ダリやアンディ・ウォーホルにディスプレイを依頼してポップアートを牽引した百貨店です。

個人的に興味深かったのは、ジーン・ムーア(Gene Moore)が手がけたウィンドウ・ディスプレイのお話。wikiによると、1955年にティファニーに入社するまで、かつての名門百貨店ボンウィット・テラー(Bonwit Teller)で16年間ディスプレイの仕事をしていた人だそうですが、このボンウィット・テラー、サルバドール・ダリやアンディ・ウォーホルにディスプレイを依頼してポップアートを牽引した百貨店です。

そんな店から“君はお客様の注目を集めればいい、商品を売るのは我々の仕事だから”と言ってジーン・ムーアを引き抜いたティファニーも立派ですが、それを好機に、それまで商品を並べるだけだったショーウィンドウにストーリー性を持たせ、独自のスタイルを確立していったジーン・ムーアもたいしたものです。

ティファニーはポップカルチャーだけでなくスポーツの世界にも貢献していて、ニューヨークヤンキースのマークはティファニーのデザインだそう。さまざまなスポーツイベントのトロフィーもデザインしていて、製作中の工房の様子も見ることができます。

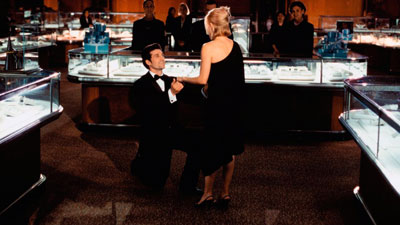

その他、歴代の大統領にまつわる話が紹介され、ジェシカ・ビール、レイチェル・ゾーといったセレブや、スタイリスト、エディター、映画監督たちがティファニーとの関係を語ります。映画関係でいえば、ティファニーのジュエリーをふんだんに使った「華麗なるギャツビー」のバズ・ラーマン監督がインタビューに答えている他、リース・ウィザースプーン主演「メラニーは行く!」のプロポーズシーンが紹介されています。

終盤でインタビューに答えていたミュージシャン、曲は聞いたことがあるけれど誰だかわからないと思って見ていたのですが、1995年にBreakfast At tiffany’s(Youtube)という曲をヒットさせて消えていったDeep Blue Somethingという一発屋バンドだそうです。1曲当てただけなのに、いまだに広々とした自宅スタジオでインタビューを受けているあたり、さすが米国、マーケットが大きいですね。マーケティングが重視されるはずです。

ということで、さまざまな角度からティファニーに迫ったこの映画、ジュエリーに興味のない方、米国流ブランディングがお気に召さない方にもお勧めできる1本です。

公式サイト

ティファニー ニューヨーク五番街の秘密(Crazy About Tiffany’s)

[仕入れ担当]