インドにはまっているわけではないのですが、「マダムマロリーと……」に続いてインド料理の映画です。

インドにはまっているわけではないのですが、「マダムマロリーと……」に続いてインド料理の映画です。

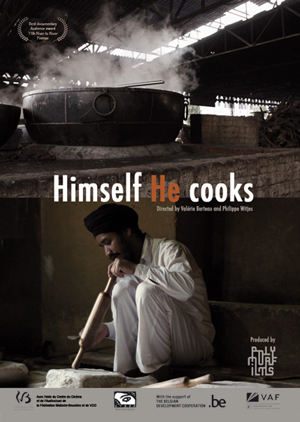

こちらの舞台は、シーク教の聖地として知られるパンジャーブ州のハリマンディル・サーヒブ(黄金寺院)。巡礼に訪れる信者たちに提供される一日10万食あまりの食事(ランガル)の様子を記録したドキュメンタリーフィルムです。

監督はフィリップ・ウィチュス(Philippe Witjes)とヴァレリー・ベルト(Valérie Berteau)。この夫妻、ベルギーのブリュッセルで移動式キッチンを営んでいるそうです。

黄金寺院ではなんと一度に5000人が食事するということで、食材の量も膨大です。厨房には巨大な鍋がいくつも並びます。

オープニングは、その巨大な鍋が火にかけられているシーン。それだけで神聖な気持ちになってしまうところが不思議です。

寺院の周りでは若者たちが芋を掘り、寺院内では信者たちが豆を莢から外し、にんにくの皮を剥いて赤玉葱やターメリックを刻みます。

大量の小麦や米を運び込む人、鍋の中に入って磨く人にホースで水をかける人。もちろん動きの鈍い人もいますが、チャパティを焼く担当など、工場の流れ作業のようにシステマティックです。

どうやら、熟練度によって巻かれている布の色が違うようです。濃紺はリーダー格、オレンジ色はグループの頭といった感じでしょうか。とはいえ、金属製のお皿(ターリー)を洗っている人たちは、ほとんど素人のようですし、水くみは子どもの仕事のようです。池を洗っている人もいて、さまざまな奉仕のカタチがあるようです。

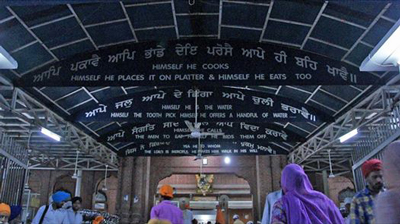

なんでもシーク教というのは、カースト制を批判する立場から、すべての人々は平等であるという教義を伝えるために信者も信者以外も全員で食事することになっているのだそうです。ですから、料理を拵えるまでの共同作業も、大勢が一同に会する食事も、教祖ナーナクの教えを実践している姿なのです。

献立は時期によって変わるようですが、フィルムに映っていたのは豆のカレーとキール(ライスプディング)とチャパティといった組み合わせでした。

ナレーションもなく、淡々と情景が映し出されていくだけの映画とはいえ、食事というのは人類共通の営みですから、説明されなくても何が行われているかわかりますし、それぞれのシーンを見ながら、いろいろなことを考えさせてくれます。

私は、故スティーブ・ジョブズの有名なスピーチ(和訳)を思い出しました。労働者階級だった養親の蓄えを授業料に費やすことに価値を見出せず、大学を中退したジョブズは、友人の部屋の床で寝泊まりしながら、興味のある授業だけに潜り込み、コークの空き瓶を売って暮らします。まともな食事といえば毎週10キロ以上歩いて通ったクリシュナ寺院で振る舞われるミールだけだったというエピソードなのですが、ここでジョブズは「これが旨くてね( I loved it)」と言うんですね。きっとこの映画と同じように列に並び、金属トレイに料理を盛って貰っていたのでしょう。

実は文京区内にもシーク教の施設があって、そこでもランガルが行われているそうです。場所は丸ノ内線の茗荷谷駅そばにあるインドビザセンターの地下。隔週の日曜日に礼拝が行われるそうですので、ご興味がある方は Sikhs in Japan のサイトをご覧になってみてください。

公式サイト

聖者たちの食卓

[仕入れ担当]