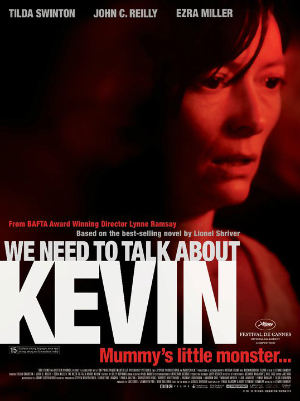

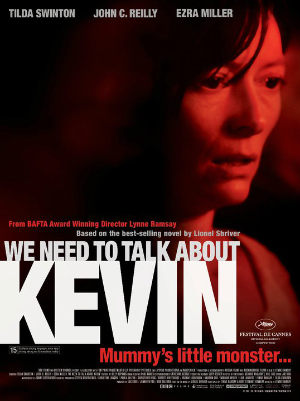

カンヌをはじめ、数々の映画祭で話題を集めた作品がようやく公開されました。前評判にたがわず見応えのある、非常に完成度の高い映画です。

カンヌをはじめ、数々の映画祭で話題を集めた作品がようやく公開されました。前評判にたがわず見応えのある、非常に完成度の高い映画です。

2005年のオレンジ賞(Orange Prize)を受賞したライオネル・シュライヴァー(Lionel Shriver)の小説を、リン・ラムジー(Lynne Ramsay)監督で映画化。男性の名前のようですが、オレンジ賞受賞でおわかりのように女性作家です。出生時に付けられたMargaret Annという名前が嫌いで、15歳のときに自ら改名したとのこと。

やがて無差別殺人事件を起こすことになる少年とその母親の物語です。原作では、語り手である母親が夫に宛てて記した手紙形式になっているそうですが、映画では、事件後の母親の暮らしと、少年を身ごもってから育てていく過程の2つの時代が交互に描かれていきます。

抽象的な映像を挟みながら、観客の想像力を喚起していく作りの映画なのですが、これが非常にうまく機能していて、最初で気持ちを鷲掴みにされたまま、最後まで引っ張っていかれる感じです。

まずオープニングで、スペイン・バレンシア地方、ブニョル(Buñol)のトマト祭(La Tomatina)の映像が流れます。熟れたトマトが群衆の中に放り込まれ、潰されていく様子が映し出されていくうちに、観客の心の中が鮮烈な赤に染まります。

その後、自宅に投げつけられる赤いペンキ、パンに塗られた真っ赤なジャムといった映像を目にするたび、冒頭の暴力的な赤のイメージが呼び戻されます。

自らのキャリア的成功を前に、思いがけない妊娠に戸惑う女性。不安感を抱えながら産んだ息子でしたが、夫には懐くものの、自分に対しては反抗的な表情しか見せません。

幼い息子に邪悪なものを感じながらそれを乗り越えようとする母親。それを見透かしたかのように、小さな事件を引き起こしては母親の心を揺さぶり続ける息子。

最終的には大きな事件に繋がっていくのですが、その原因が明確に示されるわけではなく、日常生活のズレの延長線上で事件が起こるかのようです。

子どもを持ったことで、それまでの自信が打ち崩され、迷い続ける母親役を、この映画のプロデューサーでもあるティルダ・スウィントン(Tilda Swinton)が好演しています。そしてその善良な夫を、「おとなのけんか」でも庶民的な父親役を演じていたジョン・C・ライリー(John C. Reilly)がリアルに演じています。

この2人の演技もとても素晴らしいと思いますが、この映画の完成度を高めているのは、何といっても、息子ケヴィンの幼少期、少年期、青年期を演じた3人の子役の存在感でしょう。

ただ単に、雰囲気が似ていて、成長して役者が替わっても違和感がないというだけでなく、反抗的な目つきや、何か含みがあるような笑いといった、不穏な空気感を醸し出す表情が3人とも絶妙です。

頭の良い子どもなら、全能感に酔って自分が特別な人間であるかのような錯覚に陥ることもあるでしょうし、親のさまざまな感情を読み取りながら、自らのことを特別視させようと試みることもあるでしょう。また自らの子どもを愛せないことに不安を感じたり、良い母親を演じることに疲れ果ててしまう女性もいるでしょう。

心理サスペンスとしても成功していると思いますが、それだけでなく、母親と息子の関係によくある普遍的な要素を丁寧に織り込みながら作り上げていった映画だと思います。

ついでながら、青年期のケヴィンを演じたエズラ・ミラー(Ezra Miller)には要注目です。ニューヨーカーの彼ですが、この映画のプロモーションで来日したとき、すっかり日本が気に入り、滞在を延長してゲストハウスに泊りながら上野や浅草を歩き回っていたそうで、そのうちこっそり来日するかも知れません。

公式サイト

少年は残酷な弓を射る(We Need to Talk About Kevin)facebook

[仕入れ担当]