2005年に「輝ける青春(La meglio gioventù)」が上映されたとき、カンヌで評判になったと知りながら、6時間を超える映画を観る覚悟ができなくて、結局、行かず仕舞いでした。数年後に2枚組DVD(他に特典映像1枚)を購入し、イタリアを縦断する風光明媚な映像を自宅で観ながら、やっぱり映画館で観ておけば良かったと少し後悔したものです。

2005年に「輝ける青春(La meglio gioventù)」が上映されたとき、カンヌで評判になったと知りながら、6時間を超える映画を観る覚悟ができなくて、結局、行かず仕舞いでした。数年後に2枚組DVD(他に特典映像1枚)を購入し、イタリアを縦断する風光明媚な映像を自宅で観ながら、やっぱり映画館で観ておけば良かったと少し後悔したものです。

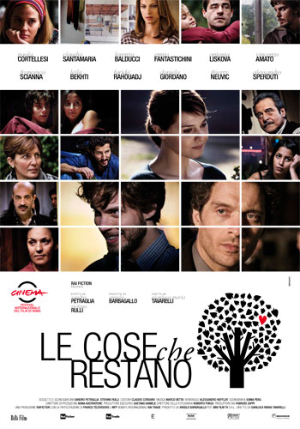

ですから同じ脚本家が手掛けた6時間を超える新作が上映されると知って、すぐさまこれは観ておかねばと思ったのですが、これは厳密にいえば映画でなく、4回分のTVドラマ。期待し過ぎてはいけないと自らを戒めながら岩波ホールに出掛けたのでした。

実際、ストーリーは時間軸に沿って進むシンプルなものですし、ローマの景観は素晴らしいとはいえ、映像も平凡です。

だからといって、つまらないわけではなく、登場人物に感情移入しながら誰かの人生を生きた気分に浸り、大作を観た充実感を堪能できるしっかりした作品です。昼過ぎから7時間以上を映画館で過ごし、ラストオーダーの時間を気にしながら食事して帰るのも、夏休みの過ごし方としては悪い選択ではないと思います。

前置きが長くなりましたが、この「ジョルダーニ家の人々」は、ローマの中産階級の「家」を軸として、そこに暮らす家族が一旦バラバラになり、新たな家族が生成されていく物語です。21世紀に生きる人々に共通の課題を背景に、現代的な家族の姿をリアルに描いていきます。

外交官として世界を駆け巡っている長男アンドレアの帰国祝いに、技術者の父と元医師で今は専業主婦の母、心理カウンセラーで第一子を妊娠中の長女ノラとその夫、大学生の次男ニーノ、高校生の三男ロレンツォが食卓を囲みます。母親が世界の中心といった、いかにもイタリア的な幸福な家庭です。

しかしその翌朝、三男ロレンツォが自動車事故で亡くなり、家族は一気に悲しみのどん底に突き落とされます。心が折れてしまった母親が施設に入ってしまうと、求心力を失ったジョルダーニ家は次第に壊れ始めます。

父親との衝突を機に卒業制作のために部屋を借りて家を出てしまうニーノ。シチリアへ転勤になるアンドレア。父親のイラク赴任で「家」のブレーカーが落とされ、空き家になってしまいます。

しかし、シチリアのアンドレアを訪ねたニーノが、偶然、不法移民を匿ってしまい、密入国した娘を探しているというそのクルド人女性に同情したニーノは、彼女を空き家になっている「家」に住まわせます。

建築学部を優秀な成績で卒業したニーノは、指導教官である建築家との仕事を断り、建築現場で左官工として働き始めます。まず現場を知りたいという志の高いニーノですが、恩師の妻と不倫関係になるなど、自分の立ち位置が定められない未熟な若者でもあります。

そんな中、閉鎖された孤児院を改修するコンペで、ニーノの案が選考に残ります。こういった虐待が問題化した孤児院は、「オレンジと太陽」や「孤島の王」でも描かれていたように、キリスト教の闇としてヨーロッパが抱える問題のひとつです。その改修案であるニーノのコンセプトは、ガラスを多用し、ドアや仕切りを排除した「開かれた家」。

ジョルダーニ家の「家」は、クルド人女性の他、マフィアから逃れた娘も暮らすようになり、アンドレアは同性愛の恋人の娘と暮らすようになり、終盤には施設から母親も戻ってきます。「家」そのものは変わらなくても、そこで暮らす家族は、もはや血縁ですらありません。そういう意味で、ジョルダーニ家の「家」も「開かれた家」になるのです。

クルドや旧ユーゴの難民問題だけでなく、イラクやアフガニスタンの紛争、麻薬や虐待、破綻している結婚や不倫や同性愛。そういった現代社会の側面を巧みに織り込みながら、家族のそれぞれが抱える欠落感と家族の再生を鮮やかに描いていきます。

映画の原題"Le cose che restano"は「残りゆくもの」という意味。劇中、ローマを走る93番バスの車中で、ニーノの幼なじみが諳んじる、エミリー・ディキンソン(Emily Dickinson)の詩の一節です。うろ覚えですが、鳥や時間など飛んでいくものは気にならない、心を捉えるのは残りゆくもの、といった意味だったと思います。

とても長い映画ですが、清々しいエンディングのせいか、疲れは感じませんでした。終映後、この家族には何が残ったのか、ゆっくり語り合うのも楽しいと思います。

公式サイト

ジョルダーニ家の人々(Le cose che restano)

[仕入れ担当]