これまたラテンビート映画祭の上映作品です。

これまたラテンビート映画祭の上映作品です。

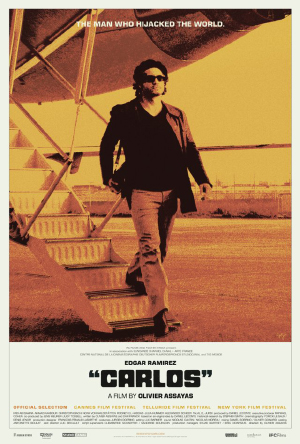

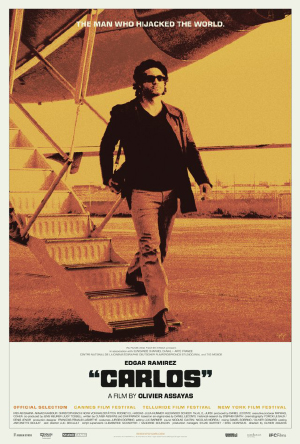

監督のオリヴィエ・アサイヤス(Olivier Assayas)は、ジュリエット・ビノシュ(Juliette Binoche)主演の「夏時間の庭(L’Heure d’été)」などで知られるフランス映画界の重鎮ですが、この「カルロス」はTV番組用の素材を劇場用に編集し直したもの。

映画らしい深みを感じさせる作品ではなく、単純な構成で誰にでも理解できるように作られています。それでも2010年のLA映画批評家協会賞、LA映画批評家協会賞の外国映画部門で栄冠に輝いているのですから、たいしたものです。

主人公のカルロス、本名Ilich Ramírez Sánchezは、ベネズエラ出身の実在のテロリスト。共産主義に傾倒してソ連で訓練を受け、中東に渡ってパレスチナ解放人民戦線(PFLP)に参加します。ちなみに、PFLPは日本赤軍との共闘でも知られる過激派です。

カルロスを一躍有名にしたのは、1975年12月のOPEC本部襲撃事件。閣僚会議開催中のOPEC本部を占拠し、11人の石油大臣を含む多数の人質をとって交渉した結果、ほとんどの要求を受け入れさせます。

インパクトの大きさから、テロリストとしては大きな成功でしたが、政治的目的がほとんど果たせなかったため、組織から追い出され、フリーランスの請け負いテロリストとしての生活に入ります。

東西冷戦、石油利権に係る各国の駆け引き、パレスチナ問題といった国際政治の歪みの中で生業を得ていくわけですが、冷戦の終わりとともに彼の存在意義が失われ、次第に居場所を失っていきます。1994年にスーダンで拘束され、フランスに移送。フランス国内で犯した殺人などで有罪となり、現在も服役中です。

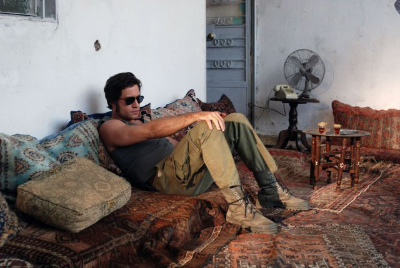

映画「カルロス」は、フランスでのテロ活動から始まり、OPEC本部襲撃事件を経て、ハルツームで拘束されるまでを描いた、3時間近いドキュメンタリー風の作品ですが、どちらかというとテロ活動よりカルロス個人の生活に焦点を合わせて描いたもの。

たとえばテロリスト仲間の人間関係や裏切り、OPEC占拠中の内輪もめ、妻との結婚生活といった、おそらく史実としては裏付けのないような事柄が丁寧に描かれています。そういう意味で、ドキュメンタリーというより、史実に基づいたTVドラマといった方が適切かも知れません。

とはいえ、私のようにヨーロッパの現代史に疎い人間が観ると、いろいろと学ぶことがあります。たとえば、カルロスの最初の妻であるドイツ人のマグダレナ(Magdalena Kopp)のこと。

映画の中で「6月2日運動」という言葉が何度か出てきますが、これはデモに参加したドイツ人学生が警官に射殺された日に因んで結成された無政府主義者の組織だそう。ドイツ語では「Bewegung 2. Juni」、通称「2JM」というそうですが、マグダレナの周辺のドイツ人たちはどうやらこれに関係しているようです。

彼女もそうですが、カルロスはじめ、この映画の登場人物たちは皆、共産主義やアナキズムを標榜しながら、結局は犯罪で生計をたてる流れ者になってしまうあたりが、オリヴィエ・アサイヤスが描こうとしたことなのかも知れません。

要するに「イデオロギーでは喰えない」ということ。理想に燃えるのも束の間で、貢献したつもりの国々からも見捨てられ、あげくの果てにイエメンやスーダンの砂ぼこりにまみれて、不自由な逃亡生活を送ることになります。

フランスで無期懲役が確定したとき「Viva la Revolución(革命万歳)」と叫んだと言われるカルロス。潜伏のためにイスラム教に改宗しておきながら、酒浸りの自堕落な生活を送っていたそうで、拘束時のあの弛んだ身体では、いくら革命を叫んでも説得力はないでしょう。そんな浅薄なイデオロギーを後ろ盾とする儚さ、無力さを感じさせる映画です。

それから、つまらないことですが、カルロスの語学力には感心しました。母国語のスペイン語以外に英語ができるのは当然としても、行く先々で、フランス語、ドイツ語、アラビア語を使い分けます。カルロスを演じたエドガー・ラミレス(Édgar Ramírez)も、カルロス同様ベネズエラ出身で、実際に何カ国語も使える人だそう。どんな仕事にしても、グローバルに活躍するのは大変ですね。

公式サイト

Carlos

[仕入れ担当]