今月26日から日本初となる国際建築家連合(UIA)2011東京大会(第24回世界建築会議)が開催中ですが、その一環として「建築はランドスケープである」と題した建築展がセルバンテス文化センターで行われています。

そのメインイベントである、バルセロナの建築家たちと、日本の建築家・隈研吾氏によるシンポジウム「景観再生(La reconstrucción del paisaje)」に行ってきました。

まず、エステバン・テラダス(Esteban Terradas)氏が開催中の建築展を解説し、続いてジュセップ・フェランド(Josep Ferrando)氏によるバルセロナの都市形成に関する講演、そしてヴィクトル・ラホーラ(Victor Rahola)氏とカルロス・フェラテル(Carlos Ferrater)氏から事例を挙げながらの各氏のアプローチ手法の説明がありました。

その後、隈研吾氏が登壇し、北上川運河交流館、登米町の森舞台、那珂川町の広重美術館、高根沢町のちょっ蔵広場といった、主に東日本の作品例を示しながら建築と自然についてのお話があり、万里の長城のBamboo House、フランスのBesançon City of Arts and Culture、ヴィクトリア&アルバート博物館新館(V&A Dundee)など海外事例のお話がありました。

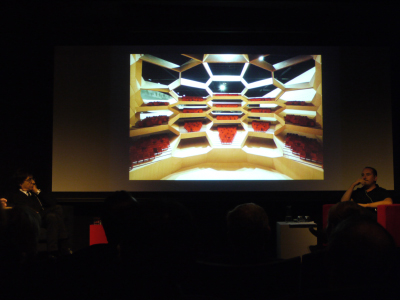

スペイン関連では、学生時代に初めて行った欧州がバルセロナであったことや、2008年のコンペで選ばれたグラナダ・パフォーミングアーツ・センター(Granatum – Granada Performing Arts Centre)は、部屋の中に小さな部屋があるザクロにインスパイアされたもので、ガウディも使っていた90度でないジオメトリーを採用したいうエピソードを披露されていました。スライドの1500人収容のホールは、50席の六角形の部屋が30室ある構成だそうです。

その後、東日本の職人たちとともに「新しい生活」のためのプロダクトを提案していくという、EAST JAPAN PROJECTのお話があり、最後にスペイン人建築家を交えた質疑応答がありました。

スペインと日本の建築の違いについて、日本における外部と内部の考え方や、抽象的な日本と具体的な欧州といった興味深い意見が出たり、隈研吾氏が感銘を受けたというコロニア・グエル教会(Cripta de la Colònia Güell)のお話が出たりと知的刺激を受けた晩でした。

[仕入れ担当]