図書館、ドキュメンタリー映画、どちらも地味な印象を与える語句かも知れませんが、この作品は思いのほか刺激的です。監督はドキュメンタリー映画の第一人者であるフレデリック・ワイズマン(Frederick Wiseman)で、その映像が捉えたのはニューヨーク公共図書館(NYPL)の活動とその舞台裏。2017年のベネチア映画祭で批評家賞(FIPRESCI Prize)を受賞しています。

図書館、ドキュメンタリー映画、どちらも地味な印象を与える語句かも知れませんが、この作品は思いのほか刺激的です。監督はドキュメンタリー映画の第一人者であるフレデリック・ワイズマン(Frederick Wiseman)で、その映像が捉えたのはニューヨーク公共図書館(NYPL)の活動とその舞台裏。2017年のベネチア映画祭で批評家賞(FIPRESCI Prize)を受賞しています。

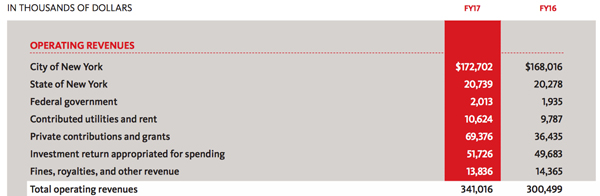

このニューヨーク公共図書館、Public Libraryという名称ですが、自治体が運営するものではなく公民連携、いわゆるPPP(Public Private Partnership)でサービスを提供していて、資金の約6割を自治体や連邦政府からの拠出、残りを民間からの寄付で賄っているそうです(2017 Annual Report)。こう書くと、行政が図書館への歳出を減らし、自力で運営させているように受け取られそうですが、映画を観た限り、自ら予算規模を超える活動を志向している印象を受けました。

言い換えれば、貰えるお金でやりくりする、という発想ではなく、これだけの活動をしたいから、自治体にいくら拠出させ、民間からどれだけ寄付を集めるか、という考え方。この積極的な姿勢が、何度も登場する会議シーンの端々からにじみ出てきます。

ですから単に資料の収集や貸し出しをするだけでなく、講演会や演奏会を開いたり、読書会や学習会を主催する他、コミュニティ形成やデジタルデバイド解消を手がけるなど、さまざまな活動を通じて図書館の存在意義を訴求します。

映画の冒頭で無神論者の話をしているのは「利己的な遺伝子」のリチャード・ドーキンス(Richard Dawkins)博士。こういったアカデミックな講演が主体なのかも知れませんが、映画にはエルヴィス・コステロ(Elvis Costello)やパティ・スミス(Patti Smith)といったアーティストのトークショーも収められています。また、ハーレム地区のマコームズ・ブリッジ(Macomb’s Bridge)分館や、ションバーグ黒人文化研究所(Schomburg Center for Research in Black Culture)などを擁することから、人種差別に関する啓蒙活動にも力を入れているようです。

このようなイベントを企画しながらも、やはり図書館ならではの課題も避けられません。たとえば閲覧スペースを睡眠場所として使うホームレス、ベストセラーへの要望に応えるべきか否か、書籍のデジタル化といった課題です。NYPLのプレジデント兼CEO、アンソニー・マルクス(Anthony Marx)のこの当時の最大関心事はデジタルらしく、会議シーンでは何度も電子書籍とデジタルデバイドに触れています。電子書籍といっても、その受け入れと貸し出しだけでなく、障碍者のアクセシビリティにも関わっているようで、図書館でオーディオブックを録音する場面も見せていました。

もちろん税制が米国と日本では異なり、寄付金を所得控除しやすいという背景も関係していると思います。そのおかげで、自治体の拠出金を増額させることでプレゼンセスを高め、その波及効果で寄付金収入を増やそうという、日本では考えられないようなアイデアも語られます。しかしそれ以上に図書館幹部の攻めの姿勢、あるべき公共サービスを追い求める意欲と彼らの言葉でいうところのインスパイアする力に驚かされます。日本版BIDや日本版CCRCなど米国の仕組みを持ち込んでも今ひとつな理由は、やはりその根底にある意識の違いなのでしょう。日本の公民連携とはまったく違った景色が広がってました。

たいへん面白い映画ですが、難点は205分という長さ。岩波ホールの上映では途中で1回休憩が入ります。どちらかというと、NHKあたりでTV放映して欲しい作品です。

公式サイト

ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス(Ex Libris: The New York Public Library)

[仕入れ担当]