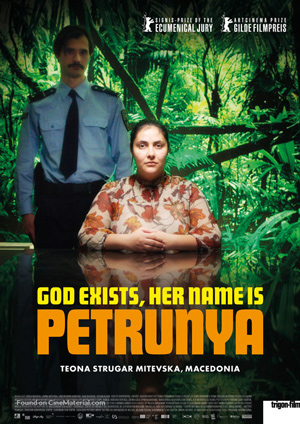

旧ユーゴスラビア(現在の北マケドニア共和国)スコピエ出身、テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ(Teona Strugar Mitevska)監督の長編5作目だそうです。ベルリン国際映画祭で高く評価され、初めて日本で一般公開されました。

旧ユーゴスラビア(現在の北マケドニア共和国)スコピエ出身、テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ(Teona Strugar Mitevska)監督の長編5作目だそうです。ベルリン国際映画祭で高く評価され、初めて日本で一般公開されました。

当初は昨春の公開予定でしたが、東京都の休業要請で延期となり、秋からは岩波ホールの改装工事があったため、1年遅れの公開です。ちなみに岩波ホールの改装は設備中心に行われたようで、チケット売場が10階に変わった以外に大きな変化はありませんでした。

本作の舞台となるシュティプ(Štip)は北マケドニア東部にある人口5万人足らずの小さな街。宗教的にはマケドニア正教が7割、イスラム教が3割といった国ですので、いわゆる東方正教会の信者が多数派で、多くの地域で1月の神現祭(カトリックの公現祭)の日に十字架を投げる儀式が行われるそうです。

物語の核となるのは、司祭が放った十字架をキャッチしたのが女性であったこと。男性のみが十字架を奪い合うのが本来の姿だそうで、それを女性が獲ってしまったことで多くの住民から反発を受けることになります。監督によると、2015年にノボセロ(Ново Село)で起こった事件にインスパイアされたとのことです。

主人公のペトルーニャは、大学を卒業したものの希望する職に就けず、飲食店のアルバイトを続けている32歳の女性。旧ユーゴスラビアの最貧国といわれる北マケドニアですので、この国の繊維産業の中心であるシュティプでも、秘書志望の大卒女性を雇用する企業は少ないのでしょう。

ペトルーニャは母親がコネで見つけてきた仕事の面接に向かいます。母親から、きれいな格好をしていくこと、年齢は25歳と言うことを命じられ、友人からワンピースを借りますが、さすがに歳をさば読みたくはないようです。縫製工場の採用担当者に実際の年齢を言うと、42歳に見えると言い放たれ、デスクワークの経験がないと言うと、セクハラまがいのことをされた挙げ句、事務ができない上に見た目もそそらないと切り捨てられます。

その帰り道、たまたま通りかかった橋で件の十字架を投げるイベントが行われていました。この十字架を獲るとその年に幸福がもたらされるということで、寒空の下、男たちが競って川に飛び込みます。ペトルーニャも幸福を引き寄せようと思ったのか、ふいに水の中に入り、十字架を掴んで上がってきます。

十字架を横取りされた男たちは面白くありません。男だけが参加できる儀式なので女が獲ることはできないと、彼女から十字架を取り上げようとしますが、司祭が男たちを諫めている間にペトルーニャは十字架を奪って家に帰ってしまいます。

よそ行きのワンピースをビショビショに濡らして帰ってきたペトルーニャを不思議に思いながらそのまま部屋に入れる両親。しかしその後、TVニュースでことの次第を知り、母親はカンカンです。伝統をないがしろにした恥知らずというわけです。

警官が家に来て、ペトルーニャは事情聴取ということで署に連行されます。とはいえ警察署長としては早々に十字架を司祭に託して決着をつけてしまいたいといったところでしょう。男社会の警察署では、ペトルーニャはとんでもないという意見が多数派のようですが、男だろうと女だろうと十字架は獲った人のものだと考える警官もいます。いずれにしても儀式の参加者を暴徒化させるわけにはいきませんので、ことが落ち着くまでペトルーニャを勾留します。

TVニュースの女性レポーター、スラビツァは女性が獲ることの是非をフェミニズム的な文脈で世に問いたいと思っているようです。迎えに行くはずだった子どもの世話を夫に頼み、局から帰社命令が出ているにも関わらず、この事件を執拗に追い続けます。それに対して、ペアを組んでいる男性カメラマンはまったく乗り気ではありません。しまいにはカメラなどの器材を現場に残して帰ってしまいます。

面白いのは、男性はミソジニーで凝り固まった一派と、どうでも良いと思っている一派に概ね二分されますが、女性はそれぞれ意見や視点が違って多様なこと。当のペトルーニャは特に深い考えがあって十字架を獲ったわけではなく、ただ幸福の象徴を手に入れたいと思っただけ。彼女の母親は伝統に背くことは悪だと非難しますが、伝統的価値観に含まれる男尊女卑を良しとしているわけではなく、ペトルーニャを大学に進学させ、職を持たせようと常に背中を押しています。

TVレポーターのスラビツァはこの事件をジェンダーバイアスに関する社会問題と捉えていて、この報道を通じて自らのキャリアアップを図りたいと考えています。それに対してワンピースを貸してくれた友人は、自立している点や既婚者と不倫している点からすると新しい価値観で生きているようですが、この一件については単純に面白がっているだけです。

この映画に寓話的な雰囲気が漂うのはおそらく、女性の多様性を丁寧に描きながら、男性を極端に単純化して扱う、そのコントラストのせいなのでしょう。男性たちはゼンマイ仕掛けのおもちゃのようにステレオタイプの行動しかとれず、その愚鈍さが笑えます。宗教とジェンダーという難しいテーマを扱いながらユーモラスな印象を残す作品です。

個性的な風貌でペトルーニャを演じたゾリツァ・ヌシェヴァ(Zorica Nusheva)はコメディ女優として活躍している人だそうです。TVレポーターのスラビツァを演じたのは監督の1歳下の妹で、本作のプロデューサーでもあるラビナ・ミテフスカ(Labina Mitevska)。彼女は、本作の美術を担当した弟のブク・ミテフスキ(Vuk Mitevski)と監督の3人でSisters and Brother Mitevskiという製作会社を経営しています。

公式サイト

ペトルーニャに祝福を(God Exists, Her Name Is Petrunija)facebook

[仕入れ担当]