上野の国立科学博物館で開催されているワイン展に行ってきました。

ワイナリーをイメージした展示会場内は、ワインができるまでの工程、ワインの起源から日本に伝わるまでの歴史、ワインを楽しむための色や香りの秘密という3つのゾーンで構成されていて、だんだんとワインの奥深さに迫っていきます。

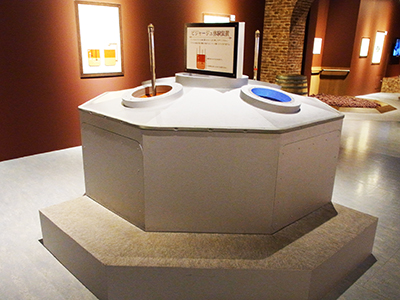

下の写真は、発酵中のぶどうジュースを均一に保つために櫂でかき混ぜるピジャージュを体験できるコーナーです。ぶどうの果皮の層を抜けて液体層に届くと、櫂が軽くなると記されているのですが、重すぎてなかなか液体層に到達できません。

西アジアで誕生したといわれるワインは、農耕をはじめる前の人々が野生のぶどうを干して保存食としていたものから偶然発見されたものだそう。やがて神への捧げものとなり、都市の発展により支配者階級の祝宴で飲まれるようになります。

また古代ではワインの殺菌効力に期待して医療にも用いられたらしく、エジプト・ケティの墓の壁画には服用し過ぎて泥酔してしまった人の絵も残っているそう。

前4世紀頃のものとみられる馬や山羊の上半身をかたどったリュトン(角杯)や、ワインの貯蔵や輸送に使われていたアンフォラ、16〜18世紀につくられたガレのグラス、ピカソやミロが描いたアートラベルなど展示内容も盛り沢山です。

最後には、お酒に弱い遺伝子のことが紹介されていました。

アルコールを肝臓で分解する際に必要な2つの酵素のうち、1つしか正常に働かない人、2つとも働かない人が中国南部から極東アジアにかけて多く、逆にヨーロッパやアフリカでは2つとも正常に働く人ばかりなのだそうです。道理でスペインの方たちが、夜通しバルでお酒やおしゃべりを楽しんでも翌朝平気なのだと合点がいきました。

ミュージアムショップでは数種類のワインが販売されています。鑑賞後にクリスマス用・年末年始用の1本を選んでみるのも良さそうです。

ワイン展 – ぶどうから生まれた奇跡 –

http://wine-exhibition.com/

2016年2月21日(日)まで

[店長]