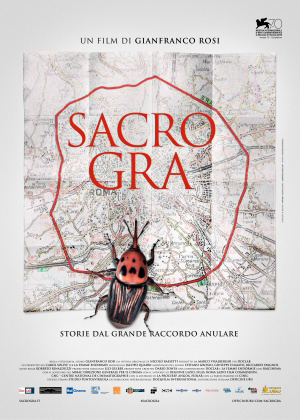

去年のヴェネツィア国際映画祭で最高賞の金獅子賞に輝いた作品です。これまで劇映画しか受賞していなかった賞(前年は「嘆きのピエタ」)を、初めてドキュメンタリー映画が受賞したことで注目を集めました。

去年のヴェネツィア国際映画祭で最高賞の金獅子賞に輝いた作品です。これまで劇映画しか受賞していなかった賞(前年は「嘆きのピエタ」)を、初めてドキュメンタリー映画が受賞したことで注目を集めました。

そういった意味でエポックメーキングな作品なのですが、構えて観に行くと、ちょっと拍子抜けするかも知れません。強い主張があるわけでなく、衝撃的な情景を見せつけるわけでもありません。市井の人々の日常を淡々とすくいとっていく静かなドキュメンタリー映画です。

映画の主題であり、撮影場所となったGRA(Grande Raccordo Anulare)は、ローマを取り囲む環状高速道路だそう。全長68.2kmといいますから、環七を東京湾上で繋いで環にした程度の大きさですが、沿道の風景を見る限りもっと郊外のようです。外環道あたりのイメージでしょうか。

このGRA界隈の人々を何組か描いていくわけですが、いちばん意味ありげなのは最初に登場する植物学者。ヘッドホンを使ってヤシの木の音を聴き、害虫の有無を確かめる人です。これが仕事なのか個人的な関心でやっているのかわかりませんが、彼が語るひと言ひと言が哲学的で不思議な余韻を残します。

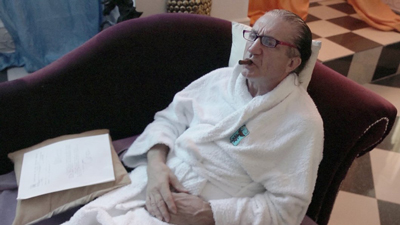

哲学的といえば、公営住宅で暮らす父娘もそうです。彼らは窓の外に据えられた固定カメラで撮られていて、奥のテーブルでノートPCに向かっている学生風の娘と、白いヒゲの父親が登場し、ほぼ父親だけが語り続けます。

この父親、小説について語ったと思えば、シャトー・ディケムの話題になり、暮らしぶりの割にといっては失礼ですが、かなりのインテリです。彼が語ったロレンス・ダレル(Lawrence Durrell)について調べてみたら、娘と近親姦の疑いがあった作家だそうで、実は観客に向かって非常にわかりにくい仕掛けをしていたのかも知れません。

それからウナギ漁師。湿地帯のような川でウナギを獲っている人で、おそらく学歴とは無縁な人だと思いますが、突然「縫い物ばかりしていてギリシャ神話のペネロペみたいだな」と比喩にオデュッセイアをもってくるあたりには驚かされます。

この他、邸宅を映画の撮影などに貸し出している元貴族や、認知症を患った老母と暮らす救急隊員、欧州にありがちな車上生活者など、それぞれ特徴ある登場人物の生活の一部を切り取り、細切れにされた各エピソードを紡ぎ直すように展開していく映画です。

ジャンフランコ・ロージ(Gianfranco Rosi)監督は、イタロ・カルヴィーノ(Italo Calvino)の「見えない都市(Le Città Invisibili)」を携えてロケーション探しをしたと語っていますが、内容的な繋がりというより、各テーマが少しずつ変化しながら繰り返し登場するという構造が似ているような気がしました。

たまたま終映後に想田和弘さんのトークショーがあり、イタリア映画祭でロージ監督と対談したときのエピソードなどをうかがいました。彼いわく「ロージ監督は登場人物を音符に喩えていたが、これは音楽を聴いたときのような言語化できない余韻を残すドキュメンタリー映画」だそうです。

ちなみに想田和弘さんは「選挙」や「精神」といった作品で知られるドキュメンタリー監督で、もともと「クレイジーホース」等のフレデリック・ワイズマン(Frederick Wiseman)監督に学んだ方だそうです。

公式サイト

ローマ環状線、めぐりゆく人生たち(Sacro GRA)

[仕入れ担当]