半世紀前に開催されたハーレム・カルチュラル・フェスティバル(Harlem Cultural Festival)のドキュメンタリー映画です。3ヶ月ほど前に観たアレサ・フランクリンのドキュメンタリー「アメイジング・グレイス」と同じく、長いこと放置されていたフィルムが発掘され、初公開されました。このイベントのプロデューサーを務めたトニー・ローレンス(Tony Lawrence)の意向で、TVディレクターのハル・タルシーン(Hal Tulchin)が4台のカメラを使って記録したものですが、当時は商業化に漕ぎ着けることができず、そのまま2016年までタルシーン宅の地下に眠っていたそうです。

半世紀前に開催されたハーレム・カルチュラル・フェスティバル(Harlem Cultural Festival)のドキュメンタリー映画です。3ヶ月ほど前に観たアレサ・フランクリンのドキュメンタリー「アメイジング・グレイス」と同じく、長いこと放置されていたフィルムが発掘され、初公開されました。このイベントのプロデューサーを務めたトニー・ローレンス(Tony Lawrence)の意向で、TVディレクターのハル・タルシーン(Hal Tulchin)が4台のカメラを使って記録したものですが、当時は商業化に漕ぎ着けることができず、そのまま2016年までタルシーン宅の地下に眠っていたそうです。

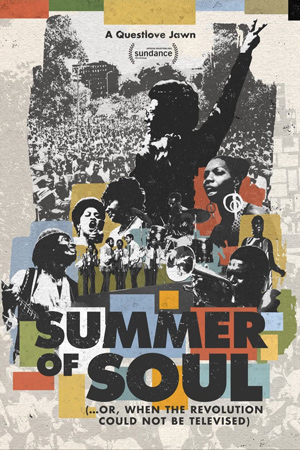

その40時間に及ぶ記録映像を、ヒップホップバンド、ザ・ルーツ(The Roots)のクエストラブ(Ahmir “Questlove” Thompson)が約2時間のドキュメンタリーフィルムに蘇らせました。2インチVTRで撮られたという映像は非常に鮮明で、音も驚くほどクリアです。クエストラブは映画初監督だそうですが、当時の思い出を語るインタビュー映像とうまく組み合わせ、とても見応えのある作品に仕上げています。音楽好きの方は必見だと思います。

コンサートは1969年6月29日から8月24日までの間、日曜日の午後3時からN.Y.のマウント・モリス・パーク(Mount Morris Park。現在のMarcus Garvey Park)で行われました。アフリカ系の多いセントラル・ハーレム地区と中南米系の多いイースト・ハーレム地区の間に位置し、ブラックとブラウンの共生を謳うこのフェスティバルに最適な場所といえます。

この公園、当初は19世紀のN.Y.市長ロバート・モリス(Robert Morris)の名を冠していたものを、1973年に、UNIA-ACL(Universal Negro Improvement Association and African Communities League)の創設者でジャマイカ出身の活動家/実業家マーカス・ガーベイの名に変えたのも、こういった立地特性によるものでしょう。ちなみにフェスティバルの陰の立て役者は、開催を支援した当時のN.Y.市長ジョン・リンゼイ(John Lindsay)と、全面的にスポンサードしたインスタントコーヒーのMaxwellです。

入場無料だったこともあって30万人以上が参加したといわれています。同じ年に開催されたウッドストック・フェスティバルが3日間で40万人といいますので、参加者数は見劣りしませんが、たびたび映像が公開されてきたウッドストックと異なり、半世紀もの間、日の目を見なかった理由は出演者も観客も大半が黒人だったことのようです。つまりマネタイズできないということ。とはいえ、よく見ると観客の中に白人の女性や少年が混じっていますので、実は白人層も興味を持っていたのかも知れません。

映画のオープニングはスティービー・ワンダーのDrum Solo。当時19才だそうですが、あまりに見事で驚愕します。圧倒的なスター性です。続いてチェンバー・ブラザーズが登場してUptownで観衆を沸かせ、B・B・キングがWhy I Sing the Bluesでこのフェスティバルの精神を代弁します。

さまざまなアーティストがゴスペルからソウルまで多様な楽曲を披露しますが、面白かったのはフィフス・ディメンションのAquarius / Let the Sunshine Inの誕生秘話で、ミュージカル「ヘアー」の楽曲をなぜ彼らがカバーすることになったかが語られます。同時に打ち明けるのが、白人っぽいコーラスで人気を得ていた彼らが、黒人であることをアピールしたかったからフェスティバルに来たという参加理由。こういった感覚は当事者の声を聞かなければなかなか気付かないでしょう。

観客として参加していた人にもインタビューしているのですが、その黒人男性は当時在籍していたマリリン・マックー(Marilyn McCoo)がmy first crush(初恋の人)だったと懐かしがってました。現在の映像をみても魅力的な人ですが、フェスティバルのステージではひときわ美しかったと思います。

個人的に感銘を受けたのがスライ&ザ・ファミリー・ストーン。よくあるポップ・ロックだと思い、今まで関心ありませんでしたが、実は人種も性別もこだわりなく混成したグループで、たとえばドラムスが黒人ではなく白人だったり、ホーンセクションが男性ではなく女性だったり、さまざまな固定観念を打ち破る、先進性をもったバンドだと知りました。

ステージでEveryday Peopleを演奏していましたが、初めてこの歌詞を意識して聴き、大勢のファンが熱狂する理由が理解できました。当時の観客がインタビューで”出演予定と言われていたけど本当に登場するかどうかわからなかった”と言っていましたが、この曲を収録したアルバムStand!が大ヒットしていた関係で、無料のフェスティバルに来るはずがないと思われていたようです。

終盤のニーナ・シモンも見どころです。黒人女性で初めてジョージタウン大学に入学し、その後、ニューヨーク・タイムズでジャーナリストとして働いたという人が、当時の観客の一人としてインタビューに答えていましたが、大学の寮でニーナ・シモンのTo Be Young, Gifted, and Blackを流しながら勉強に励んだという彼女の思い出話を重ねて聴くと、ひときわ味わい深いものがあります。

これに限らずインタビュイーの選び方も巧みです。上に記したように、ブラックとブラウン(中南米系)を中心としたフェスティバルですので、多くのラティノスの観客が来場し、モンゴ・サンタマリアがWatermelon Manを演奏します。その流れで「イン・ザ・ハイツ」のリン=マニュエル・ミランダ(Lin-Manuel Miranda)がコメントを寄せていたのもタイムリーでした。

公式サイト

サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

[仕入れ担当]