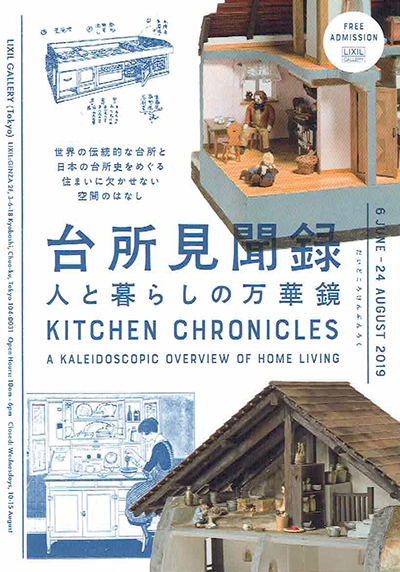

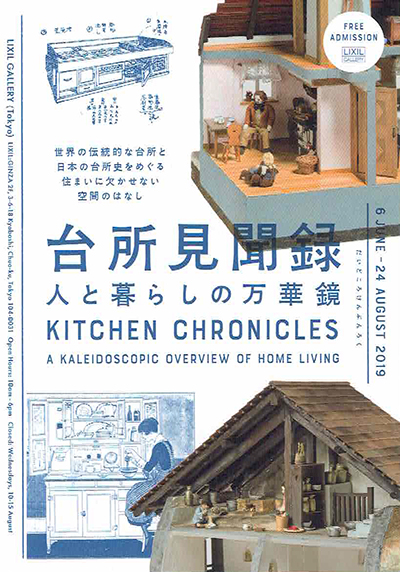

住まいに欠かせない「台所」のお話です。50カ国以上の国を訪れ、世界の伝統的な台所を調査してきた建築家の宮崎玲子氏と、明治から昭和にかけ近代化していった日本の台所について研究してきた須崎文代氏の記録を紹介しています。

宮崎氏は、北緯40度ラインを境にした北側と南側で、台所の「火」と「水」の使い方に特徴があることを見出しています。

北側の地域の冬は寒くて暗いため、暖かくて明るい火の設備を家の中心に設置。低い気温で細菌の繁殖が少なく、野菜についた土は乾燥していて落ちやすいため、水の使用量は少なくて済むのだそうです。なので、昔ながらの台所には流しがないこともあるそう。

調理で水を多く使い、洗う頻度の高い暑い地域の南側では、大量に水が使える空間づくりや、調理の火で部屋を暖めない工夫がされています。日干しレンガを積み上げた4階建に住むネパール・カトマンズ地方の農家は、1階で家畜を飼い、2階に作物を貯蔵、3階が寝室になっていて、台所は最上階。ヒンズー教徒にとって台所は神聖な場所であり、必ず裸足で入室、家族以外の人が立ち入ることはできないそうです。

世界の伝統的な家屋の模型や間取りが詳しく書かれたイラストの展示で、その土地の風土にあった暮らしぶりが見て取れます。

台所見聞録 人と暮らしの万華鏡

https://www.livingculture.lixil/topics/gallery/g-1903/

2019年8月24日(土)まで

[店長]