ファティ・アキン (Fatih Akın)監督の作品には、「ソウル・キッチン」のような明るく盛り上がる映画と、「消えた声が、その名を呼ぶ」のようなシリアスな映画がありますが、本作は前者、明るく楽しい1本です。

ファティ・アキン (Fatih Akın)監督の作品には、「ソウル・キッチン」のような明るく盛り上がる映画と、「消えた声が、その名を呼ぶ」のようなシリアスな映画がありますが、本作は前者、明るく楽しい1本です。

とはいえ、移民として育ったこの監督ならではのシニカルな視点がふんだんに盛り込まれており、微笑ましい部分もあり、身につまされる部分もありという、シンプルな物語の割に深みのある映画になっています。

主人公はドイツ郊外に住む14歳のマイク。宅地開発を手がける父親が建てた広々とした家で、なに不自由なく暮らしているように見えますが、周囲の造成地が更地のまま放置されているところを見ると、それほど景気が良いわけではなさそうです。その上、アル中で頻繁に更正施設に出入りしている母親との夫婦関係は冷え切っているらしく、父親には若い愛人もいます。

そんな家庭環境のせいか、マイクは学校でちょっと浮いていて、サイコと渾名されています。クラスメイトの人気者のタチアナに片思いしていますが、脈があるはずありません。彼女の誕生日パーティにも、クラスで2人だけ招待されないという悲惨な状況。

招待されなかったもう1人は転校生のチック。転入時にロシアの遠い地域から来たと紹介されていましたが、誰も発音できないような名前と、アジア系の風貌をもつ、ちょっと強面な男の子です。おまけに14歳なのに酒飲みで、いつもアルコール臭い息をしています。

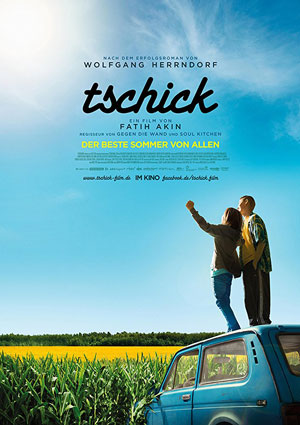

そんな2人がふとしたきっかけで親しくなり、チックが盗んできたラーダ・ニーヴァで夏休みの冒険に出掛けることになります。ラーダ・ニーヴァというのは、一説によるとプーチン大統領もプライベートで乗っているというロシア製の小型車。フルタイム4WDですから、趣味のハンティング用オフロード車として使っているのかも知れません。

さて、ブルーのラーダに乗った14歳の男子2人組。どこまでも青い空の下、身も心も解放され、今までとは違う大きな世界に触れていきます。もちろん無免許ですから、大人に見えるようにつけ髭でごまかしたりするのですが、この場面でもちょっとした風刺を絡めて観客を苦笑させます。

途中で出会うプラハ出身の少女、イザとの会話の中で原発問題をもじった略語を交えてみたり、軽い感じでセクシャリティの問題に触れてみたり、細部が楽しい作品です。

原作は2013年に48歳で亡くなったドイツの作家ヴォルフガング・ヘルンドルフ(Wolfgang Herrndorf)の「14歳、ぼくらの疾走」だそうで、ドイツ国内で220万部以上を売り上げる大ヒットを記録した小説とのこと。まず舞台化され、シーズン最多上演作品という栄誉に輝き、それをアキン監督が映画化したという経緯がありますので、登場人物も少なければ、場面もそれほど多くない、こぢんまりした仕上がりになっています。

マイクを演じたトリスタン・ゲーベル(Tristan Göbel)は既に子役として活躍しているそうですが、チックを演じたアナンド・バドビレグ・チョローンバータル(Anand Batbileg)は本作がスクリーンデビュー。イザ役のメルセデス・ミュラー(Mercedes Müller)は子役出身の女優さんだそうですが、キックボクサーとしても活躍しているという変わり種です。

カーステレオに入れたカセットテープから流れ出したリチャード・クレイダーマン(Richard Clayderman)の“Ballade pour Adeline”が2人のテーマ曲になったり、終盤の母親とマイクの場面でトムトムクラブ(Tom Tom Club)の“Genius of Love”が流れたり、アキン監督らしいヒネリの利いた選曲も良い感じです。劇中で2人が“リシャール・クレイデルマン”と発音していたので、帰宅して調べてみたら、フランス出身でドイツでヒットを飛ばしたピアニストなのですね。何となく日本だけで売れた人だと思っていました。

それはさておき、誰もが経験する成長期のほろ苦さを描いたシンプルな成長譚です。誰もが気軽に楽しめる内容ですので、お子様と一緒にご覧になる映画としても最適だと思います。

公式サイト

50年後のボクたちは(Tschick)

[仕入れ担当]