地味な作品ながら、奥行きのある映画です。ベルリン映画祭に出品されて注目を集めたそうですが、監督を務めたエドワード・ベルガー(Edward Berger)も日本ではほぼ無名の監督。こういった目立たない作品を買い付け、つまらない原題をわかりやすい邦題に変えて公開してくれるのですから、日本の映画ファンは恵まれていますね。

地味な作品ながら、奥行きのある映画です。ベルリン映画祭に出品されて注目を集めたそうですが、監督を務めたエドワード・ベルガー(Edward Berger)も日本ではほぼ無名の監督。こういった目立たない作品を買い付け、つまらない原題をわかりやすい邦題に変えて公開してくれるのですから、日本の映画ファンは恵まれていますね。

映画のテーマは子供に対するネグレクトです。母親に置き去りにされ、長男が幼い兄弟の世話をするという点では、日本映画「誰も知らない」に似ていますが、あのような悲惨な結末にはなりません。子どもの生き抜く力にフォーカスし、長男の精神的成長を描いていきます。

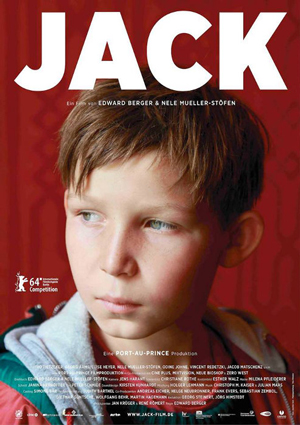

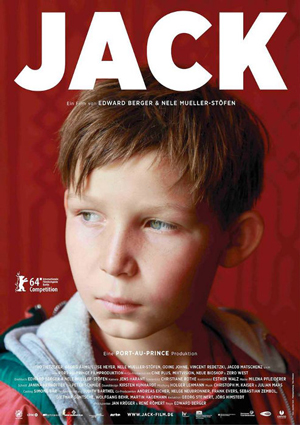

主人公のジャックは10歳の少年で、20代のシングルマザーのザナ、6歳の弟マヌエルとベルリン郊外の公営住宅で暮らしています。ザナはまだまだ遊び歩きたい盛りで、地に足のついた暮らしをしようなどとは露ほども思いません。

男性関係も賑やかなザナですが、彼女のボーイフレンドを疎ましく思うジャックの気持ちも理解しています。映画の前半で、ジャックが福祉施設に引き取られるのですが、その際も、自分の子どもだから渡したくないと激情しますし、子どもへの愛情を失っているわけではないのでしょう。

施設に預けられたジャックは、年上の子にいじめられたりしながらも、ザナが迎えにくる休暇の始まりを心待ちにしています。しかし、直前にザナから電話があって、迎えに行けなくなったと告げられます。同室の子から借りた双眼鏡を持って川辺で黄昏れるジャック。そこにいじめっ子が現れ、ちょっとした問題を起こしてしまいます。

ここに居てはマズいと思ったジャックは施設を脱走し、公営住宅に帰りますが、いつもの場所に鍵が隠されてなくてドアを開けられません。ザナの友人宅に預けられていたマヌエルを引き取り、ザナが立ち回りそうな心当たりを訪ねながら街を彷徨う幼い2人。

食べ物を買うお金もないので、そのうちカフェの砂糖やミルクを盗んで飢えを凌いだりします。そんな子ども2人が3日間にわたって母親を捜し求める様子を、リアリティを重視したカメラワークで追っていきます。

最後には、無事、ザナと再会できるのですが、そこで終わらせず、さりげなくジャックの成長を見せるあたりが上手いですね。後でさまざまなことを考えさせてくれる余韻が残ります。

ジャックを演じたイヴォ・ピッツカー(Ivo Pietzcker)がみせる表情が、何より素晴らしい映画です。寂しくて切なくてやるせない気持ちを抱えながら、それでも意志の力で生き抜こうとする眼光の強さ。母親に捨てられたのではないかという不安と、それを否定する気持ちが絡み合う様子が表情から伝わってきます。

弟のマヌエルを演じたゲオルグ・アームズ(Georg Arms)の可愛らしさ、母親のザナを演じたルイーズ・ヘイヤー(Luise Heyer)の無垢な愚かさも良かったと思いますが、やはりイヴォ・ピッツカーあっての映画でしょう。

ちなみに、施設の指導員を演じたネル・ ミュラー=ストフェン(Nele Mueller-Stöfen)は、この映画の脚本を監督と共同で書いた人。私生活では監督の妻であり、2児の母でもあります。この映画の企画は、彼らの息子と監督がサッカーをして遊んでいたとき、息子の友だちである施設の子どもと出会ったことがきっかけになったそうです。

[仕入れ担当]