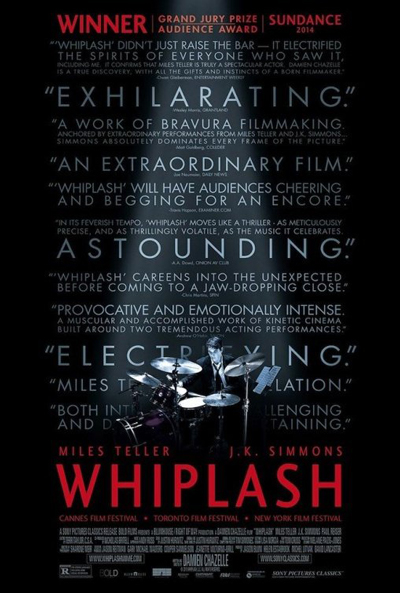

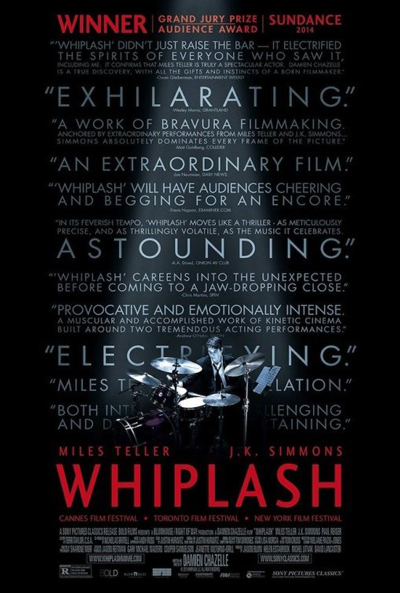

これもまた、今年のアカデミー賞で注目を集めた作品ですね。監督は撮影当時まだ20代だったデミアン・チャゼル(Damien Chazelle)で、本作が実質的なデビュー作。

これもまた、今年のアカデミー賞で注目を集めた作品ですね。監督は撮影当時まだ20代だったデミアン・チャゼル(Damien Chazelle)で、本作が実質的なデビュー作。

「マイレージ、マイライフ」「とらわれて夏」のジェイソン・ライトマン(Jason Reitman)監督が脚本段階からサポートしたそうで、製作総指揮としてクレジットされています。

物語は、ドラマーを目指し、ニューヨーク随一の音楽学校に入学したばかりのアンドリュー・ニーマンと、その学校の鬼教師であるフレッチャーの2人を軸に展開します。

というか、ほぼこの2人だけの物語。アンドリューの父親やガールフレンド、正ドラマーの座をアンドリューと競うライバルも登場しますが、ストーリー上、それなりに重要なのは父親のジムだけで、ガールフレンドのニコルとの逸話はあってもなくても良い感じです。

映画の冒頭、ニーマンが独りドラムの練習に励んでいる教室にフレッチャー教授がふらっと入ってきます。

緊張しているニーマンに「なぜ演奏を止めた」と訊ね、それを聞いて練習を再開したニーマンに対し「質問の答えが、ぜんまい仕掛けのサルか」と攻撃したかと思えば、指導めいたことを言って気持ちを惹きつけ、混乱させます。

これがニーマンの基本スタイルであり、この映画の基本パターンです。ドラムにすべてを賭けている若いニーマンが、フレッチャー教授の言動に振り回されながらも、その期待に応えようともがくお話。それだけならありきたりな青春ドラマですが、ポイントはフレッチャーが一種のサイコであること。

音楽に魅せられ、本当の才能を見つけたいと願っているという点だけみれば、フレッチャー教授は情熱的な教育者です。しかし、彼は平凡であることを忌み嫌っていて、それを象徴するのが「There are no two words in the English language more harmful than "good job"(英語に"good job"ほど有害な2語はない)」というセリフです。

チャーリー・パーカーが素晴らしい演奏家になれたのは、彼がミスをしたとき、ドラマーのジョー・ジョーンズがシンバルを投げつけたからだと言うフレッチャー教授。そのとき、もしGood jobといってミスを許していたら、バードは存在しなかったというのが自説です。

対するニーマンも、次第にある種の狂気をはらんでいきます。バディ・リッチ(Buddy Rich)のようなドラマーになりたいという高い志が、フレッチャー教授のシゴキとかみ合ってしまい、常軌を逸していくのです。

最高の演奏を求めて精神的に追い込むことが正しいことなのか、という問いに、この映画は答えを示しません。観客は、フレッチャー教授をサイコだと思いつつ、苦難を乗り越えれば素晴らしい未来があるという、ニーマンと同じ期待を抱いてしまうことで目が離せなくなります。そして、いろいろな意味で裏切られます。

ですから、クライマックスで演奏されるCaravanのドラムソロは最高に感動的です。私が観たTOHOシネマズ新宿では、客席から大きな拍手がわき起こっていました。もう、音楽の神様が降りてきたとしか言いようがないエンディングです。

アンドリュー・ニーマンを演じたのは、「ラビット・ホール」で事故を起こしてしまう青年を演じていたマイルズ・テラー(Miles Teller)。彼の取り憑かれたような目がとてもリアルです。

そして、フレッチャー教授を演じて、アカデミー賞の助演男優賞を獲得したのがJ・K・シモンズ(J.K. Simmons)。「とらわれて夏」で演じていたお節介な隣人役とはまったく異なる特異なキャラクターを、ギョロリとした目で怪演しています。モンタナ大学で作曲を学んだ経歴を持つそうで、ピアノの演奏シーンも自然な感じでした。

ということで、とても素晴らしい作品なのですが、残念なのは、センスが悪いだけでなく、他の作品と混同してしまいそうな邦題。

原題のWhiplashは、鞭という名詞、鞭打つという動詞の他、映画の中で演奏されるHank Levyの曲のタイトルに因むもので、その上、自動車事故のむちうち症にも掛けられているという非常によく考えられたもの。この夏公開の「グローリー(原題はSelma)」と共に、余計なお世話の邦題(原題のままで十分)のトップを競うこと間違いなしです。

[仕入れ担当]