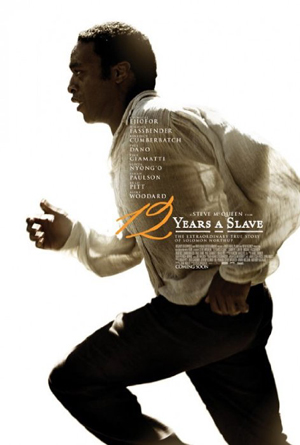

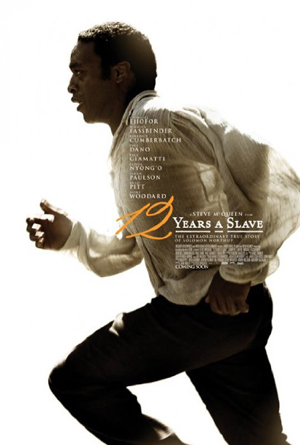

先日の米国アカデミー賞で作品賞に選ばれた映画です。19世紀のニューヨークで音楽家として暮らしていた自由黒人のソロモン・ノーサップが誘拐されて売られ、南部で奴隷として過ごした12年間の物語。原作は1853年に本人が執筆した回想録ということで、これもまた最近やたらに多い実話ベースの米国映画です。

先日の米国アカデミー賞で作品賞に選ばれた映画です。19世紀のニューヨークで音楽家として暮らしていた自由黒人のソロモン・ノーサップが誘拐されて売られ、南部で奴隷として過ごした12年間の物語。原作は1853年に本人が執筆した回想録ということで、これもまた最近やたらに多い実話ベースの米国映画です。

以前から監督のスティーヴ・マックイーン(Steve McQueen)と脚本のジョン・リドリー(John Ridley)が、米国の奴隷制を題材にした映画を作りたいと話していて、その後、たまたま監督の奥さんがこの本を見つけて監督に教えたそうです。アムステルダムで暮らすスティーヴ・マックイーン監督、この本を初めて読んで「アンネの日記」のように感じたとコメントしていましたが、もちろん日本の時事ネタとは関係ありません。

映画の主な舞台はニューオーリンズの農園地帯。ソロモン・ノーサップがプラットという名前に変えられ、最初に売られた先は牧師ウィリアム・フォードの製材所でしたが、フォードがプラットの知性を評価していることを疎ましく思う大工のジョン・ティビーツがプラットを殺すことを恐れ、フォードはプラットを綿花農場主のエドウィン・エップスに転売します。

その後、ニューヨークに戻れるまで、プラットはエップスの綿花農場で奴隷として働き、その間のさまざまな出来事が連綿と綴られていきます。

奴隷の日常ですから、もちろん見ていて気分の良いものではありません。しかしスティーヴ・マックイーン監督はそれを長回しでじっくり撮りますので、演じている俳優さんたちも大変だと思いますが、観ている側もけっこう疲れます。

最初のキツい場面は、フォードの農場でプラットが縛り首になるシーン。ビリー・ホリデイの「奇妙な果実(Strange Fruit)」でも有名な典型的なリンチですが、木に吊されたプラットの向こうで、他の奴隷たちが普通の生活を送っている様子が延々とスクリーンに映し出されます。

また、この映画でアカデミー賞の助演女優賞を獲得したルピタ・ニョンゴ(Lupita Nyong’o)を木に縛りつけ、背中の皮膚が裂けるまでムチで打ち続けるシーンなど、さすがに目を覆いたくなりました。

米国アカデミー賞というのは、知識人が庶民に良い映画を教えてあげるという啓蒙主義的な傾向がありますので、激しい拷問シーンで大衆を刺激することも必要な仕掛けだと評価されたのかも知れません。

マックイーン監督がニューヨーク映画批評協会の監督賞を受賞した際、批評家のアルモンド・ホワイト(Armond White)がこの映画を"torture porn"と評して問題になりましたが、その批判もわからなくはないなぁと思いながら観ていました。

またこの映画、スティーヴ・マックイーン監督、奴隷を演じたキウェテル・イジョフォー(Chiwetel Ejiofor)やルピタ・ニョンゴ、奴隷を買う側を演じたベネディクト・カンバーバッチ(Benedict Cumberbatch)やマイケル・ファスベンダー(Michael Fassbender)、みな米国人ではありません。穿った見方をすれば、米国人という立場では作れなかった作品なのかも知れません。

ちなみにプロデューサーを努めたブラッド・ピット(Brad Pitt)でさえ、自由を尊びながら奴隷制批判をするのは怖いというカナダ人の役で出演していて、観ていて歯がゆくなるほど、立ち位置は曖昧です。

「大統領の執事の涙」のブログに書いたように、米国ではこういった差別がずっと続き、つい数年前にも、映画「フルートベール駅で」に描かれた事件が起きているわけです。

そんなわけで、日本人としては、ソロモン・ノーサップの史実だけでなく、映画が作られた背景にも、アカデミー賞に選ばれた背景にも、アメリカの病巣の深さを感じずにはいられませんでした。

公式サイト

それでも夜は明ける(12 Years a Slave)

[仕入れ担当]