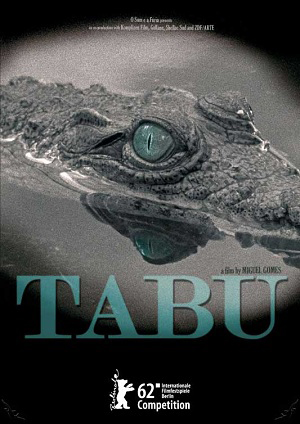

ポルトガルの監督、ミゲル・ゴメス(Miguel Gomes)の映画です。私自身、この監督は初めてでしたし、ご存知ない方も多いかと思いますが、本作が長編3作目で、前作「私たちの好きな八月(Aquele Querido Mês de Agosto)」の評判が良かったそう。

ポルトガルの監督、ミゲル・ゴメス(Miguel Gomes)の映画です。私自身、この監督は初めてでしたし、ご存知ない方も多いかと思いますが、本作が長編3作目で、前作「私たちの好きな八月(Aquele Querido Mês de Agosto)」の評判が良かったそう。

この「熱波」は上映館が不便なこともあって、もともと観るつもりはなかったのですが、映画好きの知人に強く勧められて観てきました。で、結論から言うと、とてもかっこいい映画です。

2部構成に分かれています。

第1部の「楽園の喪失(Paraíso Perdido)」は、老婆アウロラと、そのヘルパーを務める黒人女性サンタ、アウロラの隣人である中年女性ピラールの物語。舞台は現代のポルトガルです。

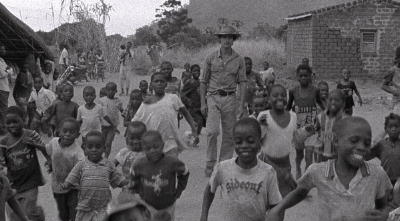

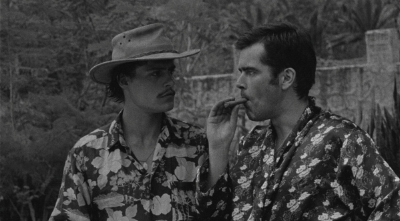

そして第2部の「楽園(Paraíso)」は、若かりし頃のアウロラの物語。舞台は1960年代のアフリカ。ポルトガル植民地だったということですので、ザンビアあたりだと思いますが、映画の原題でもあるタブー山麓に暮らすポルトガル人たちの生活を描きます。

原題でもある、と書いたのは、このTabu(=禁忌)というポリネシア由来の言葉を題名にした、F・W・ムルナウ監督の1931年の映画「Tabu: A Story of the South Seas」を意識して、「熱波」を撮ったと、ミゲル・ゴメス監督が言っていますので、「Tabu」という題には重層的な意味が込められているわけです。

つまり、タブー山麓の楽園でタブーを破り、楽園を喪失したアウロラの物語を、ムルナウ監督の「タブー」にインスパイアされて撮った映画ということになります。素人のポリネシア人を撮ったムルナウ監督に倣って、本作でも現地エキストラを大勢使っています。

能書きは複雑ですが、物語そのものは非常にシンプルで、アフリカで出会った男が忘れられない老婆の話の後、その出会いから離別までを回想していくだけ。

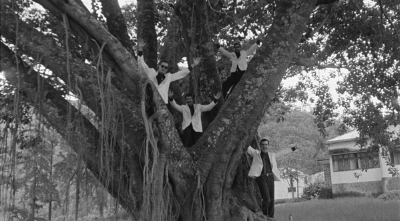

第1部は、正直いってどうでも良い感じですが、かっこいいのが第2部。16ミリで撮ったモノクロ映像が新鮮で、そのザラついた質感がノスタルジックな気分を盛り上げます。

サイレント映画のように、登場人物には語らせず、ナレーションと効果音、音楽だけで物語を進めていくあたりもうまいと思います。こう書くと、観ていて眠くなりそうだと思うかも知れませんが、なぜかぐんぐん引き込まれていくあたりが不思議なところ。モノクロなのにアフリカの色彩を感じる、何とも心地よい映像です。

また音楽も洒落ています。オープニングとエンディングで流れるピアノ曲(ポルトガルのJoana Sáという女性らしい)も素敵ですし、アウロラがアフリカで出会う男がバンドマンという設定ですので、古い曲がところどころで劇中歌のように使われています。

個人的には、ロネッツの“Be My Baby”を、Les Surfsがスペイン語で歌った“Tu Seras Mi Baby”が、(ポルトガル語ではないからかも知れませんが)ずっと耳に残っていました。

[仕入れ担当]